O ARQUIVO COMO ESTRATĂGIA. NOTAS SOBRE ÂHOW TO REVERSE A SPELLÂ, NA LEHMAN CONTEMPORARY GALLERYCLĂUDIA HANDEM2025-03-21

A introdução à História e à sua estrutura canónica (ocidental) e linear, assim se faz numa mostra que pensa os efeitos do colonialismo e da diáspora a partir da ideia do arquivo. Com curadoria de Paula Nascimento, seis artistas africanos, oriundos de diferentes territórios, exploram “a objetividade e a subjectividade do arquivo e os legados que moldam as suas existências”, questionando o olhar imposto pela história e o seu lugar atuante. Juntamente com Nolan, Euridice Zaituna Kala, Iris Buchholz Chocolate, Januário Jano, Sofia Yala e Yasmine Benabdallah, propõem alternativas de revisitação e reafirmação do oculto (do esquecido), problematizando as ferramentas da história e rompendo com a narrativa dominante. O título da exposição apropria-se do título homónimo do pequeno filme de Yasmine Benabdallah - How to reverse a spell: the promise of an archive (2022) - que é uma tentativa vã de, através das novas tecnologias (uma chamada e um arquivo online), conseguir aceder ou recuperar os arquivos públicos marroquinos outrora roubados pelos colonizadores. Yasmine refere um “feitiço colonial” que só pode ser desfeito por uma “explosão solar” que restitua tudo ao seu lugar - ao grau zero da história e, assim, da humanidade. Perante tal impossibilidade, os artistas propõem alternativas para repensar os atos de negligência racial e étnica e o legado das gerações anteriores. A partir de uma fotografia do seu avô presente nos arquivos da PIDE, categorizado como criminoso, Yala decidiu criar o seu próprio arquivo de auto-retratos a preto e branco, na longa subida de um percurso de auto-aceitação e busca do reconhecimento de um corpo que não se sente normalizado. There is NO SIGNAL (2021) e As looking for the right Channel (2022) refletem sobre a dificuldade de sintonização de povos migrantes, e a constante necessidade de justificação e validação, de modo a facilitar a integração na comunidade. Para materializar estas ideias, Yala utiliza um rádio sem frequência para transmitir que não existe um canal certo; ou um espelho que, ao refletir fragmentos do seu corpo, é sempre impreciso na representação do ser. Euridice Zaituna Kala, com uma prática que se faz a partir do vocabulário visual de arquivos históricos, apresenta peças da série Personal archives: an exercise on emotional archaeologies (2020). Euridice utiliza a informação dos arquivos com que trabalha de acordo com o seu valor afectivo, mais do que com a sua relevância histórica. Aqui, em painéis de vidro fixos em estruturas de metal, fragmentos de fotografias de corpos e/ou desenhos de linha mais ou menos esquemáticos, estampam-se. A transparência do vidro adquire às imagens uma imobilidade fria e cortante, plana, sem fisicalidade. O facto de não sabermos a sua origem (e qual o seu destino), faz com que se tornem ausentes, tristes; destituídas da sua raiz, perdidas no vazio. “You are fragile like me”, murmuram. Este embalo é acompanhado pelo som contínuo de pássaros, transferindo o espectador para um ambiente longínquo, tropical e húmido, que não condiz com o white cube da galeria. Januário Jano, com Dusky Dorky - Looking for Dodo (2021), oferece-nos, em loop, uma banda sonora única: recupera dos arquivos sonoros do British Museum o som de aves já extintas. O desaparecimento de um corpo/comunidade, cujo espírito permanece algures (escondido), traduz-se também em Kazumbi (2022), instalação vídeo em dois canais, apresentado no piso -1 da galeria. Kazumbi, na tradição do povo angolano Ambundu, é uma entidade mística benevolente que ocupa o corpo humano. O vídeo mostra o artista deitado no chão, dormindo (ouve-se a cadência da sua respiração) sob uma capa negra que lhe cobre o vestido branco, semelhante ao que era imposto às mulheres angolanas para vestirem como símbolo de civilização. O espírito acaba por manifestar-se no corpo até então prostrado, por via de uma dança de poucos segundos, antes de o voltar a adormecer.

How to Reverse a Spell, Lehmann, Porto, 2025. Cortesia dos artistas e da galeria Lehmann. © Dinis Santos.

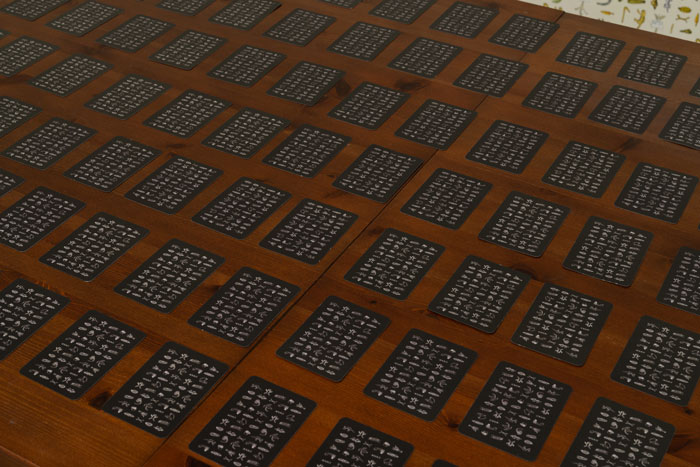

A referência a culturas e tradições locais é comum, acontecendo também em The web of meaning - Mabaia ma nzungo (2024) de Iris Chocolate. Consiste numa peça interativa: um jogo de memória de provérbios visuais, baseados na filosofia tradicional de Cabinda. Perante 111 cartas colocadas sobre uma mesa de madeira, os jogadores têm de virar duas cartas aleatoriamente e acertar no par que completa o provérbio. A simplicidade dos desenhos alia-se à sabedoria popular, que a memória se esforça por lembrar e identificar. Os mesmos desenhos são impressos num papel de parede que dá fundo à mesa do tabuleiro e nos transporta para as casas africanas nos seus tons de verde e amarelo, How to Reverse a Spell reúne assim um grupo complexo: a sua minimal e subtil montagem aponta para a ferida colonial que incontestavelmente existe, referindo a vontade de a transformar ativamente. Associar o colonialismo a um feitiço irreversível é claro, sendo que o arquivo surge aqui como um amuleto que permite encará-lo e confrontá-lo, a fim de promover a ressignificação das histórias e estórias que o caracterizam. A exposição não é de fácil leitura ou previsão. Assim como acontece nos arquivos, tem de se ir à procura - das raízes, das lacunas, dos pontos de ligação. É esse o esforço que ela ordena - o de conhecer as outras mil e uma versões da história destes artistas, e imaginar as que nunca chegaram a ver a luz do dia, e preencher a reminiscência de algo que ainda está por escrever, visualizar, restituir, sarar. Com o desenvolvimento das ferramentas digitais e do acesso ilimitado a novos conteúdos, existe um aumento exponencial (às vezes, absurdo) de arquivos independentes: nunca se gerou tanto passado como hoje nem se exigiu tanto à memória. O arquivo, cujas estruturas se centram num passado, deve proporcionar um questionamento do devir quando reapropriado e reconstruído. Apesar da colectânea de dados concretos e evidências que exige, oferece uma porosa e expansiva fonte de conhecimento, maleável e altamente subjetiva, sendo aí que reside a sua força. Pois tudo o que se guarda espera para ser repetido. Afinal, a história sempre se repete.

Cláudia Handem

Notas [1] “Hegel remarks somewhere that all great world-historic facts and personages appear, so to speak, twice. He forgot to add: the first time as tragedy, the second time as farce.” - Karl Marx em “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte”, 1869

|