|

|

DANIEL FERNANDES

CATARINA REAL

07/08/2020

Daniel Fernandes (Lisboa, 1983), licenciado e mestre em Artes Plásticas pela ESAD Caldas da Rainha, possui um corpo de trabalho maioritariamente dedicado ao desenho. São desenhos-névoa, desenhos-vestígio, que vão traçando pequenas arqueologias da sua própria atenção. São fugas, mas são sobretudo presenças que abrem espaço para a surpresa. São desenhos onde se compreende a relação do corpo com o acto de desenhar e as harmonias-desarmonias ou encontros-desencontros que se criam aí, em articulação com matérias que têm a existência e resistência própria do que é pobre e frágil. Falámos com Daniel para saber um pouco mais sobre a sua prática.

Por Catarina Real

>>>

CR: Talvez pudéssemos começar com uma frase, presente na publicação que lançaste aquando da exposição “Desenhos com Cor” patente na Sala das Janelas - Teatro da Politécnica de 7 de Março a 7 de Abril de 2018, em Lisboa: “Andar a pé é a construção da paisagem.“

DF: Começo por dizer que não sou muito bom a falar daquilo que faço, mas tentarei pensar à medida que conversamos.

Essa frase tem um contexto muito específico; tinha previsto editar esse texto na minha dissertação de mestrado, mas acabou por ser posto de lado. Nessa altura estava muito preso às ideias de corpo, e de corpo na relação entre a dança e o desenho. Quais as relações que se estabelecem, mas também o exercício da intuição. Todo o meu trabalho é intuitivo, é muito pouco programado ou pensado.

E daí resulta também essa frase; a paisagem não é uma imagem. É uma coisa que se constrói em relação, ou seja, em movimento. É com o corpo em movimento, numa acção, que constróis a paisagem.

CR: Essa frase ecoa noutras frases que foram escritas sobre o teu trabalho. A ideia de que a paisagem é uma imagem que não se consegue [atingir], que não é estática. Pensando na tua poética, no teu fazer, os teu desenhos são abandonados quando estão prestes a ser imagem [de uma coisa]? Pensando na formulação de João dos Santos (2015), desenhos que “quando estão quase a ser imagem de uma coisa é quando são abandonados” mas também nas palavras de Ana Anacleto (2019) em que é referida “uma inevitável tendência para a obliteração da representação, uma fuga da imagem, permitindo-nos desfrutar da sua condição de território livre onde a imagem parece já não se encontrar. “

DF: Há uma lógica de abandono no meu trabalho, os próprios materiais dizem-no: tudo é perene.

Uso muito pigmento em pó, que não é possível fixar, e que vai ao encontro da desaparição final. Tudo desaparece e é instável. E mesmo na relação com a construção da paisagem, e da imagem, é tudo muito instável. Essa obliteração, ou fuga ou abandono, relaciona-se com essa não fixação de uma coisa. O meu trabalho é também bastante caótico, o que contribui para essa instabilidade. Parece até que é feito por muitas pessoas. Às vezes há cor, e depois não há, e depois há figuração.... e outros desenhos são completamente abstractos. Há uma lógica de fuga a um território. De andar sempre a fugir, de não estar territorializado. O que vem de uma referência teórica. Nem sempre gosto de as referir, porque não as domino. Tenho uma relação diletante com a teoria. Gosto de ter uma luz com e a partir da sua leitura, gosto de as ler, mas não as leio para as perceber verdadeiramente, no sentido de as estudar com profundidade. A minha relação com essa escrita, de pendor mais filosófico, é uma relação imagética também.

CR: Sim, não se trata de um exercício ilustrativo de teorias pelo desenho, mas podemos falar delas no mesmo registo, imagético. O abandono de que falas está também muito ligado à performatividade e a essa referência deleuziana, assim como a intuição. Podemos continuar a nossa conversa entrando nessa nuvem imagética de conceitos?

DF: O que é engraçado é que acho que tenho vindo em fuga de certos conceitos. Das referências teóricas. Na altura em que escrevi essa frase estava muito próximo, por exemplo, do discurso do José Gil. Estabeleci uma relação muito intensa com certos discursos. Há medida que fui trabalhando e avançando no trabalho, certos conceitos dispersaram... foram-se esgotando. Fui-me aproximando de outras coisas, inclusive do que pode ser chamado de pintura, embora continue a dizer que faço desenho. Até digo que é desenho com cor, e não pintura!, embora se aproximem.

CR: Onde é que desenhas a linha entre o desenho e a pintura?

DF: Não desenho. Não me interessa desenhá-la. É uma coisa em movimento também. Às vezes entro e às vezes saio dos seus espectros.

Um dos autores que sempre me interessou imenso foi o Aby Warburg. O atlas e as ideias de montagem interessavam-me muito. E o gesto e o corpo entravam nessas ideias de muitas maneiras. Ideias confusas, muito intuitivas. O meu trabalho é muito caleidoscópico. Tem esse movimento constante, de andar para a frente e para trás. De deixar coisas suspensas, arrumadas em gavetas, a que volto passado uns tempos, mesmo depois de já ter começado a fazer outras coisas. Há momentos em que me apercebo do interesse das coisas antigas.

Há sempre o movimento; andar para a frente, para trás... à volta.

CR: O que é basilar à tua intuição? Ou à articulação das várias atenções - recuperando a tua ideia de caleidoscópio - que constituem a intuição.

DF: Não sei responder. É difícil a pergunta porque não há uma resposta óbvia que feche esse assunto e confesso que nunca pensei sobre isso tal como o colocas. Por um lado, gosto muito da pobreza das coisas. Daquilo que aparentemente é pobre e frágil. Há uma poética aí... essa sujidade de tudo o que é frágil e pobre... há aí a potência de uma poética.

CR: O que é frágil tem a potência do desenho?

DF: Sim, claramente.

Percebi-o durante a licenciatura. Tinha na altura uma disciplina de desenho, onde o corpo de trabalho que desenvolvia estava relacionado com uma certa performatividade; impressões do corpo, uso de matrizes sobre telas... sempre em formatos razoavelmente grandes.

Comecei a desenhar as minhas mãos à vista, só desenhos cegos de contorno, com linha. Fiz um conjunto de desenhos muito grande, fruto de uma obsessão particular. Eles tinham uma altura do dia específica para serem feitos: a noite. Desenhava sobre papel químico com a folha de papel por baixo: não via o desenho que estava a fazer. Desenhei imenso!, até que chegou a uma altura em que não consegui mais fazer esses desenhos, não conseguia mais desenhar as minhas mãos. Esgotaram-se esses desenhos. Perdi grande parte deles numa viagem de autocarro, e mais tarde tentei voltar a eles e a desenhar da mesma forma - a imitar-me a mim próprio no fundo - e não conseguia. Eles tinham-se esgotado e não era possível voltar a eles, nem valia a pena. Esses desenhos tiveram um tempo específico que nunca mais voltará.

E claro, isso relaciona-se com a atenção. Era uma atenção muito específica, e um momento de atenção também. Nesse sentido tornavam-se ainda mais performáticos e até mesmo próximos da ideia de happening, se quisermos ir por aí.

Foi a primeira vez que eu percebi claramente que a prática do desenho era uma coisa temporal e frágil. Essas características são essenciais a uma outra coisa que é essencial na minha prática: a capacidade de me surpreender.

CR: Achas que essa atenção se esgotou ou, por outro lado, se resolveu?

DF: Acho que se esgotou. Tanto, que me vi obrigado a desenvolver estratégias, rotinas, para essa condição de atenção poder voltar a acontecer. Fui desenvolvendo a minha capacidade de atenção, percebendo como é que se fica atento a alguma coisa. E, voltando novamente à performatividade e à dança, percebi que aí havia algumas relações com práticas de improvisação. Tenho muitos amigos ligados à dança contemporânea e costumava acompanhar o trabalho que faziam. Fui-me apercebendo como é que eles se preparavam para começar a dançar e fui tentando desenvolver também os meus mecanismos de aquecimento: como é que estabeleces as condições para uma determinada atenção se instalar? As respostas, às vezes, passavam por coisas muitos prosaicas como varrer o chão do atelier, ou dar uma volta ao quarteirão.

É uma espécie de estratégia oblíqua, e isso liberta-te de ti próprio.

CR: Da expectativa?

DF: Sim. Da tua própria expectativa. Philip Guston, numa conversa com alguém (lembro-me desta história de memória, de ma ter contado um amigo meu, o Paulo Pires do Vale), julgo que com John Cage, dizia que entrava no atelier cheio de coisas; materiais, referências, amigos... e que as coisas iam saindo, até que chegava a parte melhor, que era quando ele saía também. Claro que isto tem a perspectiva literal, de quando ele saía literalmente do atelier, mas também esta outra leitura: a de compreender que o melhor chegava quando ele saía de si.

CR: É engraçado como a atenção chega com a desconcentração.

DF: Exactamente.

CR: A especificidade do título de vários desenhos ser “Sem Data” parece uma afirmação ou uma auto inclusão de ti próprio e dos teus desenhos em outras datas, quase que dizendo que podes ser par de Fernando Calhau, que foi de quem me lembrei ao vê-los.

DF: Curiosa essa leitura, até porque o primeiro artista de quem verdadeiramente gostei foi o Fernando Calhau. Sou definitivamente marcado pela arte portuguesa porque comecei a ver arte na Gulbenkian, no CAM sobretudo.

Em relação a esses desenhos, e aos seus títulos... eu dou muitos poucos títulos. Se aparecer um titulo aparece, senão é: “Sem Título”. Esses “Sem Data” chamam-se assim porque se tratam de apropriações de desenhos anteriores, que foram sendo feitas em extensões temporais muito alargadas. Materialmente, tento aproveitar tudo ao máximo. Como consequência vou guardando muitas coisas e deitando muito poucas fora. E vou então fazendo desenhos em cima de desenhos antigos, reutilizando.

Esses desenhos surgiram também numa altura em que estava a pensar que a inserção do corpo tinha de ser activa no desenho, ou seja, que tinha de deixar de ser uma coisa que está no subterrâneo do desenho. Nessa altura comecei a dobrar coisas, muitas vezes nesses entre-tempos até conseguir atingir a atenção para o acto do desenho. Começava com acções muito simples como dobrar pequenas pontinhas. Fui coleccionando pequenas dobras, desenhos dobrados. O que aconteceu foi que esses desenhos resultaram de um corte de uma mancha anterior que tinha sido dobrada.

O facto de os desenhos serem “Sem Data” foi porque eles foram sendo feitos ao longo de três ou quatro anos. Poderia assinalar essa janela temporal, mas interessou-me o facto de eles não terem tempo, e de envolverem todo o trabalho que eu fiz, precisamente por serem desenhos que continuamente abandonados e recuperados do abandono. No fundo são um resumo de todo o trabalho que fiz no passado, e talvez até no futuro.

CR: Quando é que os fechas?

DF: Cada vez demoro mais tempo.

CR: Poderá haver algum desenho que nunca feches?, que seja, de facto, Sem Data?

DF: Isso é difícil de responder. Há desenhos em que mexo muito, sobretudo por condicionantes de espaço. Tenho um atelier pequeno que não me permite trabalhar em vários grandes formatos ao mesmo tempo e não tenho grande espaço de armazenamento, considerando que vendo muito pouco trabalho. Também por isso há muitos desenhos que faço a partir de outros. Por exemplo, alguns desenhos que apresentei na exposição “Desenhos com Cor”, estou agora a redesenhar.

Não sei se fugi à tua pergunta.

CR: Estás-me a responder exemplarmente; que todos os desenhos, no fundo, são inacabados. Todos eles passíveis de ser continuados após a sua paragem provisória.

DF: Exacto, pode ser pensado dessa forma. Eles não acabam.

É curioso que fales nisso também porque agora estou numa fase em que ando a fazer desenhos a partir de desenhos. Já o tinha feito, timidamente, mas agora estou a assumir isso como uma espécie de prática continuada. Tomo desenhos anteriores como referente e aumento um pouco a escala, repito, faço pequenas variações das formas... e sobre esse ponto de vista é uma perpetuação do desenho também; ele nunca acaba nas suas repetições.

Ou então é novamente a tentativa de esgotamento do mesmo desenho.

CR: Já alguma vez te passou pela cabeça que tudo estivesse já esgotado?

DF: Em relação ao meu trabalho, não. Em relação a outras coisas no mundo, sim. [Riso]

CR: Perguntava-te, dentro de um espectro hipotético, porque trabalhares na direcção desse esgotamento carrega essa possibilidade, também hipotética, de se poder esgotar tudo.

DF: Eu não sei é se consigo esgotar alguma coisa. É muito difícil chegar lá. Podemos tentar, mas é muito difícil. Talvez o único próximo de ser bem sucedido nesse esgotamento tenha sido Beckett. Se não conseguiu, esteve mesmo muito próximo.

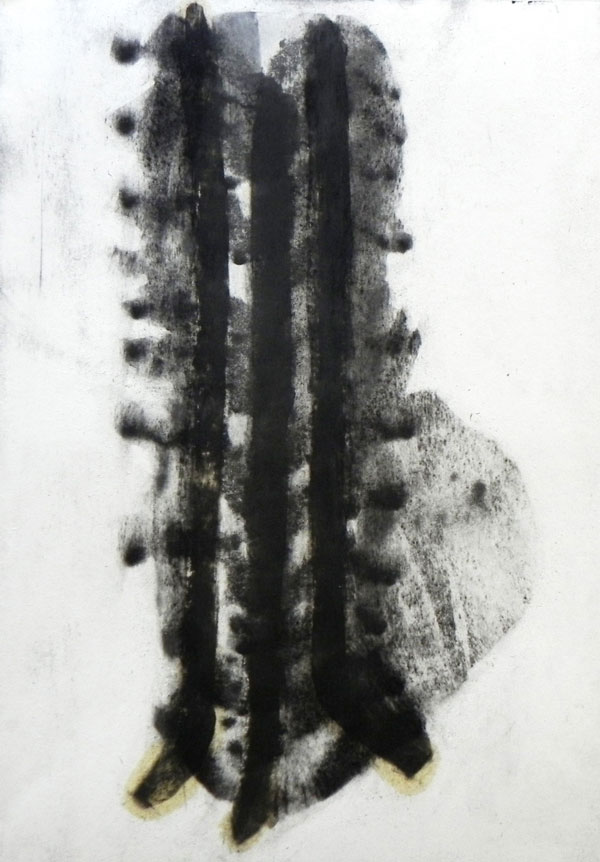

Patocobracobrapato, 2019; tinta acrilica, oleo e pigmento sobrepapel; 165x145cm.

CR: Voltando um bocadinho atrás na nossa conversa, e de volta aos títulos; no meio de tantos desenhos anónimos, fico a perguntar-me se “Patocobracobrapato” é especial. Precisamente por se distinguir desse anonimato.

DF: Sim, é. Pelo próprio titulo que é uma espécie de lengalenga, próxima de um feitiço. Foi feito numa altura em que resolvi pegar em imagens como referente para os desenhos. Esse desenho tem dois referentes, duas imagens diferentes: um sapo em cerâmica e uma imagem de gansos num lago.

A cobra vem de uma referência que em nada se relaciona com o desenho. Eu gosto muito de cobras, acho que por causa da música “Cobra Coral” do Caetano Veloso.

CR: “carvão papel sanguínea” , uma peça vídeo de 2014, com os tags “desenho” e “performance”. É um vídeo, ou um exercício documental da performatividade dos teus desenhos? É também aqui que as ideias vindas do universo da dança se encaixam? Considerando também que na publicação em que este vídeo aparece - a propósito da exposição “Desenhos com Cor “ - surge a referência a Meg Stuart e Philipp Gehmacher (“Maybe Forever”). E pequenos textos que podem ser lidos como coreografias.

DF: É um registo performático daquilo que o desenho tem, sim. Sou eu a desenhar, é a documentação do meu modo de desenhar da altura. As luvas de borracha, o pauzinho de carvão... Tudo é documental. Existe inclusive o desenho fruto desse registo.

CR: Tens algo a dizer sobre o momento actual e as mudanças que poderão acontecer?

DF: Recentemente, numa exposição que fui convidado a apresentar no Fundão em Janeiro, resultado de uma residência, peguei nos “Sem Data”. Convidei mais artistas (Daniel Barroca, Rui Castanho e Catarina Lopes Vicente) para exporem comigo, tornando-a não uma exposição colectiva mas uma exposição partilhada. Agarrei nesses desenhos e em imagens de referência também, como estas de que falámos, e a partir daí fiz uma pintura em co-autoria com a Catarina.

Se há uma possível renovação que possa acontecer, fruto desta pandemia, talvez seja uma maior partilha entre as pessoas. Numa actividade em que muita gente trabalha sozinha, como no caso de escultores, pintores e desenhadores... actividades solitárias por natureza, talvez se repense esta partilha dos momentos de exposição. Acho que seria uma boa altura para essa mudança acontecer. Talvez já estivesse a acontecer antes da pandemia: os artistas do Turner Prize já nos deram o mote para que tal acontecesse. Se há momento em que seja premente ser solidário e colectivo é quando tudo aponta no sentido contrário, a resistência far-se-á aí.

Tenho pensado, a partir da experiência muito positiva do Fundão, em fazer novamente esse projecto, convidando mais pessoas, e talvez apresentando-o em Lisboa.

Fui convidado, neste mesmo sentido, pelo Vasco Barata para participar com uma peça numa exposição individual dele. Isso alimenta-me a expectativa dessa colectividade. Colectivamente as pessoas evoluem mais e melhor. Se todos lutarmos pelo nosso minuto de atenção.... não sei, acho que prefiro dividir o meu minuto com alguém. E creio que este é o momento certo para resistir.