|

|

POGO TEATRO

O Pogo Teatro formou-se em 1993, fruto da colaboração e das experiências de criadores ligados a várias áreas artísticas. Nas suas palavras, o Pogo é uma “espécie de laboratório onde se questionou a linguagem do próprio teatro enquanto universo autónomo”, daí a sua expansão para os novos media e permeabilidade a diferentes estilos e formatos, como o vídeo-teatro.

No início deste ano, o Pogo Teatro lançou o livro "Pogo - um ajuste de contas com o futuro", que em 432 páginas documenta e articula os 20 anos de existência artística.

Por Liz Vahia e Victor Pinto da Fonseca

>>>

VPF: “POGO, um ajuste de contas com o futuro”, é um belíssimo livro retrospectivo dos últimos 25 anos sobre cultura de qualidade em Portugal. Como é possível que o Pogo Teatro tenha produzido tão boa cultura nas últimas duas décadas e não recebe a admiração e o reconhecimento institucional? Entre outras coisas, convites para apresentar projectos em museus e outras instituições públicas?

Ruy Otero: Ao longo destes anos, o Pogo já foi muitas vezes convidado para apresentar obras em locais tão diversos como o CCB, o Museu de Serralves (num trabalho conjunto com a coreografia Sílvia Real), bem como noutros locais ditos institucionais, e a DGArtes, por outro lado, tem pontualmente apoiado financeiramente o trabalho do Pogo. O que acontece é que também não somos “normais” no sentido de querer ter uma carreira regular. E não me parece que preenchamos os requisitos para entrar nesse mundo de fantasia e que deixa muitos artistas deprimidos. Isto vi eu. Mas também, e na verdade, não me parece que enquanto colectivo isso nos apeteça. A maioria das instituições são muito formais e burocráticas. Têm pouco estilo. O Pogo é um grupo que tem estilo. É preciso revolucionar em permanência e esses locais cumprem calendário e mantém naturalmente o sistema a funcionar. E andam “muita cinzentões”, já foram menos. Mas mesmo dentro do Pogo há divergências eventualmente em relação a este assunto. Portanto falo por mim. Sempre me fez impressão os <i>punks</i> que ficam em hotéis de 5 estrelas. Só se for para sujarem a piscina. Por isso não vamos pressupor que o que mais interessa é o reconhecimento institucional, embora estejamos muito agradecidos à DGArtes, por exemplo, que financiou o livro e sem esse apoio teria sido impossível fazê-lo. Ainda custou à volta de vinte mil euros. O reconhecimento institucional só nos interessa no sentido do apoio e dos meios que isso nos traz. Os artistas têm de manter-se livres para a criação. Doutra maneira somos “entertainers” e os meios institucionais gostam disso. Se eu fosse um desses burocratas também havia de gostar. E creio que não se trata de cinismo, o poder às vezes é menos cínico do que se pode pensar. Chega a ser ingénuo. Pelo menos quando é exercido desde baixo como a DGArtes.

Tiago Batista: De alguma forma as instituições são como as seguradoras, só dão cobertura à arte que já está testada e apoiada por todos. O POGO de alguma forma continua a ser imprevisível o que não constitui um valor seguro. Para alguns artistas é importante ter um lugar no museu. Funciona metaforicamente como uma campa. É o seu lugar para a eternidade.

RO: E realmente, com isto tudo chegamos à política e sabemos que toda a arte é política. Tudo é política... mesmo a política (risos).

Pedro Cabral Santo: É verdade, infelizmente o mesmo se passa com muitos outros autores que, não obstante a qualidade do seu trabalho, têm muita dificuldade em mostrar/disponibilizar a sua obra. E embora não seja confortável falar em causa própria, as razões para que isso aconteça são complexas. Por um lado, parece ter sido sempre assim, falta de curiosidade, grande apatia, pouco interesse pela coisa. Por outro, reflecte ainda uma sociedade atrasada, limitada, valha-nos o Paul Valéry quando afirmava: “O espírito condena tudo o que não inveja”.

RO: Deixa lá, Cabral!

PCS: Ai sim?

RO: Também nos fica mal acharmos que nós é que estamos certos, somos bons, e nós é que sabemos. Vê, na política tens o Bloco de Esquerda que é constantemente acusado da sua elevação moral. A única coisa que nos interessa é manter a liberdade criativa e desfrutarmos da arte, que é aquilo que a maioria de nós gosta de fazer. O VPF tem razão quando diz que se nos puserem dinheiro nas mãos e boas condições de trabalho, vamos à lua... .

Fernando Fadigas: Quer-me parecer que a atitude do POGO causa um certo desconforto institucional e não falo só das “dondocas”, essas limitam-se a soltar gargalhadas por entre os corredores do “Glamour”, nas varandas do Ego. Falo dos profissionais em Arte, dos galeristas e “curators”, os que sabem da arte e um pouco de comunicação e “media”, de sociologia, economia e até política. Temas que o POGO trabalha desde sempre com sentido crítico. Mas claro, muitos preferem a esfera do conforto, a visibilidade, a internacionalização, a “excelência”, aquele vómito do meio <i>trendy</i> e festivo da Arte contemporânea. Mas isto sou só eu a achar?...

RO: És! E cada vez mais essa ideia de festa vai-se diluindo com a falta de dinheiro. Há pessoas que só gostam de <i>champagne</i>. E agora vemos espumante nas feiras. A crise é como o sol, quando nasce também é para todos. Não me refiro evidentemente aos magnatas que operam esta revolução ao contrário. Lembro-me de nos 90 muita gente que operava na cultura ser consultor e programador e darem pareceres sobre tudo, nos jornais por exemplo. A cultura empregava muito mais gente, o que não foi mau. Tínhamos o modelo Carrilho copiado do Jack Lang e era uma festarola. Mesmo para essa pequena elite, hoje há chuviscos e baixas pressões no ar. Bom, mas desde pequeno que a crise nos acompanha, não levávamos era com essa palavra 24 horas por dia.

VPF: Ao lermos o “POGO, um ajuste de contas com o futuro”, inspirado encontro entre reflexão, crítica, linguagem artística e performance, todas as acções que o livro descreve parecem-nos concretas e vivas, nas suas páginas . Razão para que considere o livro um autêntico “back to the future”!

PCS: E é. São 25 anos de intenso trabalho agora revisitados. A diferença é que o filme de Robert Zemeckis (“Back to the Future” - 1995) inventa um passado para projectar um futuro absurdo, eu acho que aqui, no caso do POGO, nós inventamos um futuro para termos um passado absurdo (risos). É impossível contabilizar o tempo que o POGO verdadeiramente gastou até ao momento. Foram de facto muitos eventos, muitas aventuras. O Pogo foi, é e vai continuar a ser, de certeza absoluta, uma autêntica máquina capaz de produzir tanta emoção e comoção...

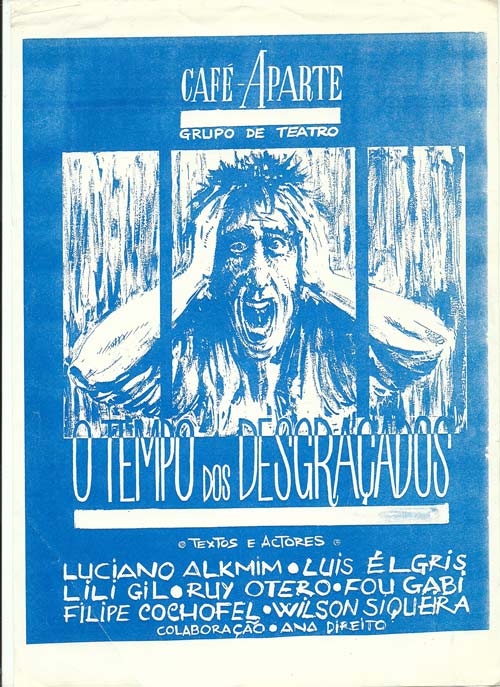

RO: Bom, o Pogo começou através do Café Aparte em 89/90 na altura da queda do muro de Berlim. Para uma certa elite, à época, dava-se “o fim da história”, que até deu um livro e realmente o futuro nunca mais foi o que já havia sido, o que é normal, mas não deixa de ser um grande paradoxo, isto se levarmos a coisa do tempo a sério. Às vezes dou por mim a pensar em aspectos do tempo e morro a rir. Tu não Cabral?

PCS: Também! Já morri algumas vezes.

RO: Nós passámos a adolescência a ver séries de ficção científica onde havia futuro, mas não era lá grande coisa. Quando nascemos, nos anos 60 e 70, havia uma obsessão como o futuro. Era o mito do ano 2000 e essas obsessões transpareciam na televisão, daí, por contingência também da idade, crescemos com uma ideia forte de futuro. Mais tarde percebemos que só o tempo é que legitima as coisas, o que é de uma crueldade impressionante. Olhamos, por exemplo, para o Séc. XIX e percebemos que só 20 ou 30 autores é que foram realmente importantes e normalmente não tinham aceitação no seu tempo. Acho que ficámos um bocadinho intelectuais por causa da série <i>Espaço 1999</i> em que se falava de filosofia e de buracos negros. Era a resposta dos ingleses e estranhamente da RAI ao <i>Star Treck</i>, que visto à distância era realmente um bocado <i>gay</i>...

PCS: (Interrompendo) Não ficámos nada, eram os “collants”...

RO: ...Já sei. Não temos nada contra os <i>gays</i>. Poeticamente incorretos mas politicamente correctos. A métrica contemporânea. Quando tu só tens o primeiro e o segundo canal da RTP, pensas certamente que o futuro será promissor. Já não suportávamos a televisão acabar à uma da manhã com o hino e uns fantásticos códigos de barras que vinham a seguir, acompanhados de um “piiii” impecável que já parecia música experimental electrónica, ou um som perdido vindo do John Cage. A maioria dos elementos do Pogo cresceu com a televisão, e ela foi sem dúvida a maior influência, pelo menos para o Cabral e para mim. Esta coisa do tempo é muito estranha, mas a verdade é que intitulámos o livro de “ajuste de contas com o futuro” e não com o passado. Projectar o futuro é muito mais interessante que resolver coisas do passado. Agora é verdade que cada tempo tem uma maneira diferente de ver o tempo. Neste nosso, fala-se de uma espécie de presente expandido, onde o futuro não é acessível, excepto talvez aos da ciência que realmente dão cartas. Podem-nos salvar de cancros, mas são “muita” chatos. Os artistas e pensadores também nos podem salvar de metástases, se pensarmos que hoje é sabido que muitas doenças provêm também do foro psicossomático, e aí podem actuar com bom senso por exemplo (risos), mas também são “muita” chatos. O mundo anda chato. Talvez no futuro isso mude. É magnifico pensarmos na imprevisibilidade em geral e ainda podermos achar que no futuro tudo é possível e que também depende de nós. Mas também pode dar em guerras e eu pessoalmente não estou preparado para andar a montar bazucas.

Voltando ao livro. Acho que é orgânico e vivo, sim. Creio que isso se deve ao nosso ecletismo e ao trabalho gráfico feito pelo Pedro Rufino. Vivemos uma época estúpida que quer arquivar de vez o arquivo e nós damos vida ao arquivo com a ideia que tivemos por exemplo de pedir a autores e artistas mais novos que já são do Pogo que trabalhassem em cima de imagens do passado, dando-lhes outras releituras e possibilidades. É um calhamaço de quase 500 páginas e arremessado à cabeça de alguém até pode matar (risos).

FF: O livro é intemporal, é sobre o passado de um grupo de pessoas que passou o tempo a reflectir sobre o presente, o “aqui e agora” de que muito se fala, projectando as suas ambições num futuro sempre melhor em termos colectivos.

É um livro retrospectivo que assume uma postura despreocupada em termos de linguagem, actua em liberdade e com sentido crítico diverso, com vontade de provocar debate, só assim as coisas podem mudar para melhor não é?… E temos todos vontade que isto mude para melhor, não é?

VPF: O POGO, à semelhança do que referia nos anos 90, ainda sonha fazer com as ideias o que os outros fazem com a ciência? Em procurar para as ideias lugares novos, semear de novo ideias antigas? Significa isso afirmar a superioridade das ideias, contra a autoridade do dogma e dos preconceitos?

PCS: Só cheguei ao POGO em meados de 1994 e o POGO já existia. O Ruy, a Olinkas e o Elgris já o tinham imaginado. Aquela década (anos 90) foi também pródiga numa coisa – em nos fazer acreditar, por um momento que seja, que as coisas iriam mudar e não necessariamente para pior. Discutia-se tudo. E, por vezes, em cafés e tascas gritava-se nomes de filósofos que se cruzavam com jogadores de futebol ou de actores de Hollywood. Podia-se dizer tudo e acreditava-se que tudo era possível de se mudar. Nós, à época, dizíamos que se nos 70 se tinha iniciado uma revolução, nos 90 vivia-se a revolução. Não podíamos estar mais enganados. Daí para a frente foi sempre a piorar. A cultura deixou de ser uma coisa interessante, válida e central na vida das pessoas e passou para o patamar do abjecto, do infame, do desprezível. Apesar de tudo, no Pogo, nunca nos deixamos afectar por esses vis pensamentos, dogmas e preconceitos apenas quando criados/inventados por nós. Este tempo nefasto, com os seus protagonistas, há-de passar e no fim cá estaremos.

RO: Sonhar, sonhamos. Até porque a vida para a maioria de nós não é má. Quer dizer, o sonho não provem do desespero mas sim como consequência de uma vida equilibrada e humorada, pelo menos falo por mim. No Pogo tentamos sempre falar da vida e dar atenção aos aspectos centrais que a atravessam. Vejo muita coisa em arte em que parece que há uma demissão da vida como se ela não interessasse para nada, e entra-se num processo auto referencial e de citação atrás de citação. Mas também é preciso isso. Para mim na balança deveria pesar para os dois lados. Há sem dúvida códigos internos, assim como a matemática os tem. Às vezes temos de reconhecer que se estão pessoas desligadas do mundo da arte a ouvir as nossas conversas não vão perceber nada, assim como eu quando oiço matemáticos ou biólogos a falar dos seus temas. E aí facilmente se formam preconceitos acerca de tudo. É fácil ter-se preconceitos. Nós, no Pogo, também os temos. Mas também conseguimos muitas vezes em conjunto aniquilá-los com argumentação. O mais difícil é afunilar até ter uma ideia, um tema, um paradigma e depois de tão discutido continuar a ter toda a espécie de liberdade para falar dele. No Pogo mesmo trabalhando interdisciplinarmente não deixamos de ser autores com ideias próprias. Não somos o partido comunista em que todos se representam uns aos outros e que também pode ser fascinante. Se todos pensarem da mesma maneira.

TB: (Interrompendo) Ao contrário do Lux, onde todos dizem a mesma coisa, mas não têm consciência do que estão a dizer. Só se procuram identificar com o próximo para beberem um <i>gin</i> sofisticado em comunhão, tal qual as beatas na igreja comem a hóstia.

RO: (cont.) Daí o POGO ser um organismo vivo e ligado à realidade e até à “realpolitik”. Acho que os nossos trabalhos estão em permanente construção e prontos a ser alterados consoante também os caminhos que a actualidade vai escolhendo. Porque a actualidade também é uma construção. Basta olhar para os media em geral. Nós trabalhamos muito a “coisa” dos media, da comunicação que é sem dúvida uma marca própria do nosso tempo. Hoje já não há jornalismo, uma espécie de garante da democracia. Temos de ser nós a substituí-los, caso ainda acreditemos na democracia. Eu cá por mim acredito. O problema é que parece que está-se sempre a pensar todos os pormenores e falta sempre a coisa essencial. O poder é tramado. Nesse sentido, podemos também construir o futuro e participar dele. Basta que olhem para nós. Sem dúvida que temos muito para dizer e para acrescentar a este desenvolvimento todo, mas de uma forma geral somos muito críticos, livres e lúdicos demais para o gosto do poder. Mas ainda sim, como se vê, é possível ser-se livre. Uma das coisas chatas é sabermos que isto nunca foi grande coisa no passado. E é tenebroso pensar que vivemos uma espécie de eterno retorno nietzschiano. É curioso ver que neste tempo não há nenhum novo dogma a espreitar com o qual nos possamos identificar, nem nós nem muita gente, esta época não é de transição para algo mais apetecível. Do futuro depreendemos mais miséria, menos segurança social, mais poder do fascismo da cibercultura e mais austeridade nos processos de comunicação por aí fora. Ou seja, ao haver transição, porque na verdade estamos sempre em processo transitório, é para um sistema mais totalitário mas camuflado de entretenimento, coisa já muito bem vista no admirável mundo novo do Aldous Huxley. A estarmos dentro de uma revolução ela é a dos magnatas como diz o Paulo Carmona. Estou sobretudo a falar do Ocidente. Da Índia não sei nada, nem lá quero ir estagiar.

FF: Ó Rui cuidado aí com a coisa da Índia, olha que podes ser mal interpretado… O Schäuble propôs ao Jack Lew trocar a Grécia pelo Porto Rico e olha o que deu… mas se queres aparecer nos jornais… tu é que sabes!

PCS: Desculpa Ruy, mas estás muito enganado em relação ao Partido Comunista Português, trata-se de uma coisa muito diferente do que afirmaste – “não é todos pensam da mesma maneira”, mas todos têm um objectivo EM COMUM.

VPF: O físico Max Planck, uma figura decisiva na história da ciência e um homem representativo do mundo novo, dizia que "Uma verdade não triunfa nunca, mas os seus adversários acabam por morrer".

PCS: Espero não estar enganado, mas penso que foi Max Planck que dizia qualquer coisa assim (mais ou menos) “não quero descobrir nada de novo, apenas perceber como as coisas que conheço funcionam”. Esta ideia é fundamental, porque não está dependente do tempo presente, nem vive da pseudo-história – é o que é. Imagine-se ser um daqueles artistas que viveu a vida toda enganado e pior, se for de forma consciente. Sem dúvida que “o tempo é um grande mestre; tem porém o defeito de matar os seus discípulos” (Hector Berlioz), e vai acabar por nos ensinar tudo o que ainda não sabemos.

RO: Realmente invoco outra vez a estranheza do mundo. Há sempre uma espécie de verdade a vir ao de cima de tempos a tempos. A política e os governos parecem não viver bem com a verdade. E só falo em verdade por oposição à mentira que é muito mais facilmente verificável. Mas por outro lado também não parece conseguir viver muito tempo com o embuste. Embora seja preciso haver governo e alguém a mandar para haver corrupção. Há corrupção na arte? Máfia? Não posso saber muito bem. Para as pessoas em geral o apoio às artes em Portugal é algo desnecessário. Não nos devemos esquecer que o termo intelectual neste país é depreciado. Há realmente um enorme abismo entre a opinião pública e publicada e aquilo que eu experiencio na realidade. A realidade ainda se trata de um lugar, ou mesmo um não-lugar que eu gosto de frequentar de tempos a tempos e às vezes chego a ir lá todos os dias. Como estamos mergulhados num sistema muito complexo e cheio de meias verdades é difícil responder objectivamente a essa pergunta que não é bem uma pergunta. Mas que é desejável que haja culpados, é. Assim como também é desejável que paguem pelo imenso sofrimento ao qual não podemos ser alheios. Nós os artistas também somos cidadãos e também somos seres políticos, para além de termos família que normalmente não percebe nada do que andamos a fazer, mas ainda assim, nós no POGO, e isso está bem espelhado no livro, não bebemos muito bem estas verdades absolutas que nos andam a impingir. Às vezes penso que, ou estamos à beira do abismo do neo-liberalismo absoluto ou do abismo dos países entregues a si próprios onde o dracma pode não ser bem-vindo. Gostava de saber o que é que o Max Planck poderia dizer acerca deste tempo onde tudo quer dizer nada, e estamos entregues às nuvens (<i>cloud</i>). Será assim para um físico sofisticado? O Carmona diz que passámos da conquista da terra para o ar. E se pensarmos na noção actual de fronteira acho que tem razão. Limite e fronteira são dois temas que merecem ser tratados à séria, tanto na esfera do político como do artístico.

A verdade é que a ciência dá as cartas e às artes apenas cumpre o papel de baralhá-las. Há artistas que encontram conforto nesse lugar. Ou então baralhemos as cartas mas com elegância e mestria. Às vezes tudo se resume a uma questão de estilo, mas que isto anda perigoso com a taxa de suicídio a aumentar, é verdade. Mas também há mortes com estilo como escreve o Charles Bukowski. E mais ainda, há mortos com estilo. Mesmo pensando nos cadáveres.

Não nos esqueçamos que, para mim, os dois maiores revolucionários de sempre são o Sócrates e o Jesus de Nazaré que operaram duas das mais importantes revoluções de sempre. Um pelo pensamento, outro pelo amor, não deixaram uma única palavra escrita e mesmo assim, mesmo sendo vistos através de Platão e de S. Paulo temos a sensação que podemos ter acesso a eles directamente sem passar pela casa de partida. O que dá alguma esperança e conforto ao espírito. Pensar no tempo é um “granda” flash.

O tempo é a maior droga de todas as drogas. Conheço muita gente agarrada ao tempo. Já era tempo de haver clínicas para nós, os agarrados ao tempo. Queremos encontrar uma linha que una o passado, o presente e o futuro para a obra de arte se dar.

Um dia o tempo libertar-se-á da velocidade dos média e aí faremos de novo as contas. Enquanto esses loucos que se fazem passar por jornalistas marcarem a agenda, o tempo está sequestrado e a hora já deixou há muito de ter os clássicos e apetecíveis sessenta minutos.

TB: Das frases corriqueiras, a mais nojenta é: não tenho tempo. As pessoas dizem que não têm tempo mas no “facebook” dizem que vão a todos os eventos, nem que seja dez ao mesmo tempo, isto faz das pessoas omnipresentes. Por outro lado, deu-lhes a sensação de serem omniscientes, sabem tudo o que se passa, só não lhes deu omnipotência. Mais uma vez somos deuses com pés de barro, estamos em todo o lado, sabemos tudo o que se passa, mas não temos poder para mudar nada.

VPF: O que admiro no trabalho que o POGO Teatro tem desenvolvido é não ser de todo académico, antes provém simplesmente da inteligência cultivada e do prazer de fazer, que vos permite capturar a contemporaneidade em toda a sua essência.

TB: Fazendo uma metáfora com o futebol, os académicos do Pogo jogam à defesa mas também atacam. Temos dois grandes centrais Pedro Cabral Santo e Francisco Parreira e o incontornável guarda redes Paulo Carmona. Esse triângulo de saber proporciona uma segurança a todo o resto da equipa que joga livremente com ou sem bola. No fundo somos todos jogadores criativos e o nosso campeonato são as incongruências da contemporaneidade.

PCS: Obrigado Tiago, eu já joguei futebol e era “médio” em todos os sentidos. Mas voltando ao assunto, esse tem sido o segredo da eterna juventude do Pogo, perceber o quotidiano como um todo, algo que não faz da aventura colectiva um passatempo – é a própria aventura em si mesmo que faz do Pogo o que o Pogo é, facto que nos tem dado a oportunidade de usarmos tudo, e sem tabus, a nosso belo prazer. Isto é verdade para as temáticas e conteúdos que o colectivo convoca, mas também no que se refere às plataformas expressivas que utiliza (cinema, performance, artes plásticas, teatro, videoteatro, instalação, etc.). A contemporaneidade é a essência do nosso trabalho, todavia, no Pogo, o contrário, por vezes, também é verdade. Parece um paradoxo e é, mas não é um facto contraditório em si mesmo. É o POGO. E se o Drummond de Andrade fosse vivo era de certeza absoluta nosso fã.

FF: Pronto lá estão vocês a esquecer-se do som e da música… é estonteante como isto acontece permanentemente neste tipo de entrevistas. Em pleno século XXI, depois dos Futuristas, dos Dadaístas, do Fluxus e o raio dos experimentalismos todos experimentados e por experimentar, silêncio e ruído… Ahh reparei agora… Só se estiver no “etc.”. É isso não é…? Desculpem.

VPF: O livro agora editado, é um compêndio de cultura democrática que o vosso trabalho estabelece, capaz de fazer conviver o erudito e o popular. Estão de acordo que o vosso poder criativo assenta, primeiro, na honestidade intelectual, que vos permite comunicar directamente com o público? Na vossa capacidade natural para democratizarem a cultura de forma apaixonada?

TB: Eu não acredito que a honestidade intelectual seja o canal de excelência para chegar ao público, até porque o Marinho e Pinto não me parece muito honesto, e nós não frequentamos os programas da manhã. Não nos parece que o público em geral esteja pronto para a nossa honestidade, até porque está embriagado com uma panóplia de programas execráveis que só apelam aos instintos mais básicos como: medo, deslumbramento, pena, etc. No fundo, funciona como, pôr tudo isto no liquidificador e juntar um pouco de açúcar, o que nos dá um sumo televisivo doce mas sem sabor definido. Não forma opinião mas ocupa-nos o tempo com uma réstia de prazer.

PCS: A crença é simples: entre o popular e o erudito não existe um oceano, mas um pequeno riacho que dá para saltar ao pé coxinho. É um pouco como afirmava o T.S. Eliot “O Homem não aguenta demasiado realidade”, tem de a reinventar, de a produzir e isso só se faz pela via poética, pelo mecanismo do artístico. Esta acepção é por muitos considerada elitista porque se chega facilmente à conclusão de que não se trata de um “produto” popular ou de massas – a Arte, deste ponto de vista, só consegue existir se conseguir “fugir” dessa máxima em que se afirma que “toda a cultura é por definição popular” e sendo assim tem de cortar as amarras com os valores defendidos, ou entendidos, pelas próprias massas. O Pogo e voltando ainda a Eliot, procura interagir entre as definições, saltando, sempre que possível, por cima dos factos históricos e da simples aceitação de valores, ou se quisermos de costumes. Aliás, o problema já não é entre o Xenaquis, (ou Xenakis ?) e o Quim Barreiros, antes entre os Blur e os Oásis da actualidade, ou seja entre nada.

FF: Ah bom… Vieram músicos ao barulho, mas o nome do Grego é com “K”. Xenakis foi um génio e compôs "Plêiades" e "Metastaseis", curiosamente duas palavras usadas nesta entrevista… Sabiam que foi membro da companhia de estudantes Lord Byron do Exército de Libertação do Povo Grego? O homem foi engenheiro, arquiteto, teórico, compositor e resistente na 2a Guerra contra os Nazis, que lhe deram cabo dos estudos em engenharia. Já não há artistas destes… procurei na Wikipedia e não encontrei nenhum!

VPF:

Portugal é de facto um país que obstinadamente não releva a inteligência cultivada, que resiste em ver e compreender os melhores! Mas admira gente insignificante que inventa a sua própria importância à medida que o tempo passa.

Consideram que este é o Portugal possível?

PCS: Ob. Fernando.

TB: Parece-me a mim que ainda estamos sob o manto do antigamente. Como dizia Sophia de Mello Breyner, Salazar tem o dom de tornar a alma das pessoas mais pequena. Esta frase espelha bem a nossa incapacidade colectiva de acompanhar os nossos melhores nas diversas áreas do saber, como a arte.. Apesar de todos os progressos da nossa sociedade, civilizacionais, tecnológicos, educacionais, ainda não tivemos tempo para construir outra mentalidade. Sem dúvida que os governos de direita que nos comandam há muito tempo têm um papel decisivo neste assunto. Como dizia Salazar “Um povo instruído é um povo perigoso”.

PCS: Tudo é possível. O Fernando Brito dizia “(...) apesar de tudo tivemos sorte, pois podíamos ter nascido e vivido no Alto-Volta (que à época estava embrenhado numa terrível guerra civil). É isso, podíamos ter tido mais azar ainda.

VPF: Sabemos que sem desenvolvimento cultural, o desenvolvimento económico é puramente cosmética. No actual contexto, pobre de intelectualidade, consideram existir ainda oportunidades para revolucionarmos culturalmente o país?

PCS: Esse é , sem dúvida o grande desafio. Não creio que o problema actual tenha que ver com alguma crise de autores. Pelo contrário, temos jovens artistas extraordinários, no campo do Cinema, das Artes Plásticas, do Teatro, entre outros. O que falta prende-se com uma mudança radical que mais tarde ou mais cedo tem de acontecer no que diz respeito às instâncias que regulam os pólos disseminadores da cultura, enfim as “ferramentas” que ajudam os autores na sua deriva expressiva, tal como acontece em Inglaterra, França ou mesmo aqui ao lado em Espanha. Quando o nosso trabalho é visto pelos estrangeiros é muito elogiado e muito bem recebido. Aqui é tudo mais complicado, justamente pelo que atrás afirmamos. É igual à frase do Eça de Queirós “Pensar e fumar são duas operações idênticas que consistem em atirar pequenas nuvens ao vento”.

FF: Justamente Cabral, a França e Inglaterra têm um orçamento próprio para a cultura, até têm um ministério da cultura sabias? Acho que perceberam há muito que a cultura é um pólo atractivo para o turismo… É um pensamento idiota mas é verdade, faz-me lembrar um bocadinho. Mas sabem mais do que isso… Sabem que é necessário preservar e divulgar as diversas expressões artísticas do colectivo. Sobretudo na música que é parte da identidade do próprio pais. É sabido que os ingleses têm uma indústria fortíssima graças em parte a estas políticas que sempre acompanharam as necessidades e os interesses culturais das pessoas. Mesmo sabendo que o Punk existiu e pode regressar de repente! Por outro lado veja-se como exemplo o caso dos museus. O número de instituições inglesas de “entrada livre” que abrem portas a todos os visitantes, a cultura e o conhecimento para o mundo, seja arte ou ciência, o pensamento e a expressão artística à vista de uma betinha de Camden ou um <i>Homeless</i> de St Pauls. Chegas ao Algarve e uma simples capela gótica tem 4€ de entrada e o teu filho de 13 anos paga o mesmo que tu? Sim é raro eu sei, mas existem capelas góticas no Algarve, sou parvo e paguei para ver. São locais de cultura que tornam as pessoas boas e inteligentes ainda mais inteligentes e isso é assustador para qualquer poder mal intencionado.

LV: O Pogo Teatro integrou na sua origem criadores ligados ao teatro, à performance, à literatura, música e vídeo. Foi natural o seu desenvolvimento para a área do vídeo-teatro. É este formato mais adequado para o trabalho do Pogo? É aqui que todas estas valências se conjugam, contrariando a efemeridade da performance e aproveitando as potencialidades e formatos criados pelos novos media?

PCS: Sem sombra de dúvida que somos multidisciplinares. O teatro é a raiz, a essência, mas a verdade é que o foi por pouco tempo, rapidamente o POGO procurou diversificar a sua teia expressiva, e de se dotar de outros instrumentos, porque ao fim de algum tempo começámos a odiar o teatro, pelo menos a falar mal dele. As experiências modernistas, nomeadamente a atitude Dada, que continua muito viva, como se fosse uma escola, a nossa escola acabou aos poucos por se impor, tanta frescura em algo tão antigo. Os novos media são velhos, temos que arranjar outra designação para os evocar, por exemplo “deliciosos media” ou “lustrosos media”, fica mais giro.

FF: Na verdade acho que em vez de multidisciplinares, somos mesmo é Pluri-disciplinares. Não desculpa, Trans-disciplinares, retrata melhor o nosso trabalho. Não… na verdade não gosto de nenhum destes prefixos, fazem-me lembrar o concurso da Neo-DGArtes. Na verdade acho que deveríamos oferecer um par de óculos com lentes rectangulares ao nosso “C.O. da cultura”. Isto é ou não é o teatro do absurdo revisitado?

LV: Esse imbrincado de meios está bem visível no desenho de Pedro Cabral Santo no início do livro “POGO, um ajuste de contas com o futuro”, cuja legenda diz “Homem que filma homem que filma homem que se esculpe a si próprio enquanto é desenhado pelo homem que não se vê nesta fotografia”. Há algum “homem que não se vê” no POGO? Como surgem as ideias dentro de um grupo tão eclético?

PCS: O Ruy é que sabe desse assunto...

FF: Eu até sei, mas também não vou dizer nada, estou um pouco inseguro… acho o Parreira a pessoa mais indicada para falar deste “homem oculto”… há até um certo medo de falar destas coisas…

Já quanto às ideias… Ora! É como em qualquer processo criativo realizado por artistas em Portugal. As ideias surgem espontaneamente num qualquer café, tão espontâneas que se ouvem na rua. Aparentemente inovadoras, ainda livres de impostos. Depois vem o silêncio, quem apanhar primeiro executa e assina, mete no currículo, fotografa e “posta” no “facebook”. Se tiver “100 likes” ganha!

RO: Na verdade o homem que não se vê na fotografia somos nós. Os que aparecem são os actores que podem ser muita coisa. Os nossos personagens sempre foram também observadores e sempre utilizaram as tecnologias. Aquele desenho é de 1994 e já imaginávamos que o que aí vinha era isto de sermos todos uma câmara fotográfica e de vídeo e que nos passaríamos a observar e controlar uns aos outros através também da imagem. Não digo que seja necessariamente mau, mas já nos parecia que vivíamos num simulacro permanente, em que uma das saídas será ou seria a arte. Uma arte que também simulasse e até mimetizasse esse futuro quotidiano que iria explodir na internet. Não é que estivéssemos muito à frente mas parecia-nos óbvio que caminhávamos cada vez mais para dentro do projecto cibernético. Também já líamos autores como o Paul Virilio, ou o Jean Baudrillard ou mesmo o Foucault que falavam destas coisas com sentido crítico. A verdade é que nunca andámos deslumbrados com a tecnologia embora já sentíssemos que a coisa ia ser aparentemente mais democrática. Todos íamos poder ter e ser uma câmara. A questão já era saber qual o papel da arte neste enorme simulacro no qual não parece haver já saída em que a própria arte faz parte do mecanismo e do jogo que se está a tornar claustrofóbico. O desequilíbrio hoje parece ser muito grande. Falo sobretudo do social e do cultural. A neurose já não é a excepção mas sim a norma. Psicanálise e tecnologia têm sido também objectos de trabalho do Pogo. Nos anos 90 havia um tipo de público que já não sinto muito hoje que era uma espécie de público profissional. Não eram artistas nem estavam de forma nenhuma ligados ao mundo da arte. Pagavam bilhete, eram cultos e iam ver tudo o que pudessem só por uma questão de conhecimento. Esse público hoje também existirá mas já não frequentamos os mesmos locais. Os não-artistas hoje também já são os realizadores, os espectadores e os próprios actores das suas vidas. Evolução ou regressão? Eis também uma questão à qual a arte também deveria estar a responder. E provavelmente está mas não no espaço público, que hoje não existe porque o tudo da “net” é sinónimo de nada, mas provavelmente na mente de algumas pessoas que verdadeiramente estarão a dedicar a vida à arte esses assuntos estão a ser pensados. Mas ao contrário do que se possa pensar, não podemos saber tudo só porque temos um <i>laptop</i> à mão. É preciso usarmos parte da nossa imaginação para voltarmos a pensar, e talvez reinventar o espaço público. O verdadeiro espaço que interessa, pólo de uma coisa em que se possa vislumbrar a democracia. Hoje fala-se muito em territorialidades e fronteiras, direitos humanos, direitos dos animais etc. E não é que soe tudo a falso, mas está na moda, e o vazio/ruído que isso produz, também está na moda e estranhamente satisfaz muitos intelectuais...

TB: Acho piada que muitas pessoas, hoje em dia, se preocupem mais com os animais do que com a miséria alheia, é uma espécie de utopia ecológica para escapar à realidade. Eu não quero biodiversidade, prefiro dignidade.

RO: Ai sim? Não percebo como é que há tanta gente a querer estar na moda e fazer parte deste imenso buraco com acesso directo às farmácias de serviço que se estão a especializar na venda de Xanax. Um verdadeiro analgésico para o sistema que cada vez está mais nervoso. Já ouvi a Guta Moura Guedes, um dos expoentes máximos desta doença contemporânea, deste “zeitgeist”, a falar de territorialidade. Mas o pior não foi isso, o pior foi a audiência estar a levar aquilo a sério. O Júlio de Matos expandiu-se até ao extinto Ministério da Cultura. Essa sim é a nova territorialidade.

No Pogo tentamos discutir as coisas a sério antes de fazermos uma exposição ou o que for. Reunimo-nos muitas vezes na esplanada da Graça, debatemos, e quando sentimos que já existe alguma coisa por onde atacar e que nos pareça pertinente, avançamos. Normalmente nessas reuniões o Francisco e o Tiago inventam dez peças cada um e ficamos sempre a achar que fazer arte contemporânea realmente é fácil porque pelo menos metade dessas ideias podiam ser obras primas. Como temos quase sempre um espaço encenado para fazer fruir as peças e as ideias, cabe lá muita coisa. Somos conceptuais. Nas nossas exposições há naturalmente a influência do teatro e da performance. O dispositivo que encontramos normalmente também pede uma cenografia (influência óbvia do Teatro). Na exposição <i>Homeless Place</i> levámos isso à letra e criámos um ginásio. Até lá apareciam pessoas para se inscrever no ginásio que é como quem diz - na exposição. Isto não tem nada a ver com desconstrução. Nós queremos é construir significado. Os grandes desconstrutores do nosso tempo não são os artistas mas sim os políticos. Tiro o meu boné à desconstrução levada a cabo nas ultimas décadas. Esses sim desconstruíram à séria. Conseguiram aniquilar a Social democracia com pés de pomba, enquanto os artistas iam ajudando, pensando que andavam a desconstruir. Mas a desconstruir o quê? Outra actividade que atravessa hoje o sistema das artes são as residências. Não há artista que não tenho quatro ou cinco no buxo. É que já não dá para aguentar. Não há estagiário que não ambicione fazer uma residência, preferencialmente no campo e longe de costeletas de vitela. Quanto mais longe das cidades, melhor. A palavra que me faz mais rir é “alternativo”. Hoje o mundo é ele próprio o seu alternativo. As palavras já nem na boca dos poetas valem um “tusto”. Tanta desconstrução para quê?

Ora aí o sistema político também foi mais esperto. Sem se se dar por ela, esses é que estão a fazer uma residência permanente nas nossas vidas e o espaço tomado foi Bruxelas. Os artistas deviam de aprender com estes novos actores contemporâneos que voam por cima de dracmas, gostam de carne, e sabem muito vem o que é um “ready made”, que na verdade são eles próprios.

Quem disse que não havia uma nova moeda-papel para a troca?

LV: Com a afirmação de que o vosso trabalho não pretende “elevar o teatro à contemporaneidade, mas dotar a contemporaneidade de um destino teatral”, estão a afirmar a importância da teatralidade na criação contemporânea? A ideia de presença e a palavra são ainda mecanismos poderosos?

PCS: Temos desde sempre trabalhado com a palavra, o texto. A imagem visual, nas suas diversas modalidades, não foi, e jamais será, entendida numa dimensão de confronto ou sequer de competição com o verbo. Antes pelo contrário, no Pogo, essas duas componentes aparecem completamente fundidas, sem rasto visível onde uma e outra começam e acabam, porque essa é também a “medida” que se procura, uma perfeita osmose entre aquilo que é do domínio do visual e do visível e também do risível. Se assim não fosse seria difícil, muito difícil, abordar determinados temas, ou confrontar certas ideias e até mesmo usar a veia humorística tal como nós a usamos.

FF: O que seriam os Monty Python sem aquelas animações, as colagens ao jeito dadaísta entre palavras? E Burroughs sem aquela visão tão plástica das coisas e das palavras, cortadas e coladas, ditas ali mesmo ao lado… com ou sem Bill Laswel. E além do mais há o verbo, o perigo da palavra dita, também conhecida por sons que compõem a nossa voz na hora do dizer. Não precisa de processamentos digitais e recontextualizada pode ser uma bomba a desfraldar sibilantes, ditongos e silogismo dubitativos que ninguém percebe, nem eu, mas que estão lá estão! A poesia é isso mesmo. Torna-se ainda mais bela quando é lida na hora certa.

RO: Somos de uma época que passou a vida a ouvir que uma imagem valia mais que mil palavras, ora eu neste momento inverto isso e acho o contrário que justamente uma palavra vale por mil imagens, embora sem dúvida que o mundo contemporâneo não acredite nisso. No nosso livro se tiverem curiosidade de o ler, está lá muito bem espelhado o peso da palavra, e de que maneira ela se funde com a imagem. Não podemos viver sem os dois, uma vez que a maioria de nós somo artistas visuais, mas recordo que ainda estávamos em 92 por exemplo e só havia a RTP e já falávamos no excesso das imagens, o que é para rir se compararmos com a exponenciação a que isto hoje chegou. As imagens já nem sequer são banais. Tornaram-se invisíveis. Olhamos para elas e já nem existem. Que mundo estranho onde uns algoritmos nos vão entrando na corrente sanguínea substituindo muitas vezes o próprio sangue. Por outro lado, também é fantástico projectarmo-nos noutra dimensão que possa rasurar esta, e rirmo-nos desta amálgama toda. Ou sorrir à gargalhada como dizia o António Pocinho.

TB: Afinal o mito dos índios americanos de que a fotografia roubava a alma, tornou-se verdade, tens tantos espelhos que já não te reconheces.

LV: Crêem que o POGO Teatro, com uma estrutura verdadeiramente multi-media, se adapta conceptualmente bem ao papel multiforme da arte contemporânea? É um projecto “todo o terreno”?

PCS: No mínimo temos de tentar dar uma resposta saudável a esse epíteto. O que é a contemporaneidade? E o que é a tradição? Bem, segundo uma plêiade de autores, é um conceito que se traduz numa necessidade (emergente) de se produzir uma certa distância entre a actualidade e o passado que pode ser vasto ou muito vasto e, por vezes, curto, curtíssimo. É neste dislate que funcionamos, por entre os “acordes” dessa distância, numa espessura difícil de definir, entre o espaço possível de qualquer coisa delicada de nomear....

FF: Porquê? agora a “arte” que acontece em Lisboa é todo o terreno? Não me parece nada. Acho até que anda de táxi, em linha recta junto ao rio. Vai do Beato a Belém e passa por Sta. Apolónia às 4 da manhã… sobretudo às quintas feiras. Acho que o POGO é um corpo moldável e sempre pronto a desafiar-se sim. Tem raízes no teatro e na performance, por isso sabe improvisar mesmo a dormir, com uma ética e um respeito do caraças. Pode-se dizer que é um grupo que não vai em grupos. Tem um verdadeiro jipe todo o terreno, mas também anda a pé e fala com os outros… parece que não, mas ainda há humanos. Sabe-lhe bem subir à Graça, descer ao Cais do Sodré, ir a Cacilhas ou ao Palmeira beber uma cerveja. Depois da realidade toda bebida é que escreve textos, monta o dispositivo multimédia e prepara-se para representar e comunicar de alguma forma, se for preciso até dentro de uma galeria em forma de cubo muito branquinho, por dentro e por fora.

RO: Percebo isso do todo o terreno. E concordo. É necessário criar uma linguagem e até um estilo em rede. Mas uma rede que não nos deixe apanhar em etiquetas e catalogações fáceis. Creio que o trabalho do Pogo tem sido feito dessa forma. Não é teatro mas também é, não são artes plásticas mas também são, não é vídeo mas também é como escreve o Cabral no livro. Aliás todas estas questões que estamos a abordar aqui oralmente (embora escritas) e até ligeiramente podem ser lidas mais aprofundadamente no livro. Esbatemos as fronteiras entre as linguagens, mas felizmente muita gente faz isso, e fazemo-lo devido certamente à liberdade que isso nos traz. Hoje chama-se híbrido. Mas certamente quando fomos pioneiros na introdução do vídeo sistematicamente no palco, em Portugal, percebemos que fazia sentido e era consistente mesmo que a crítica odiasse e achasse que não sabíamos respirar em palco e fazer inflexões de voz. “Tá “bem, não fazíamos inflexões de voz porque muitas vezes os actores apareciam dobrados e em “play-back” em palco. As tecnologias já foram grandes amigas, mas sempre traidoras e falíveis.

TB: Não sou uma personagem do “Discovery Channel”, nem tão pouco um amante de actividades radicais. Por mim terraplanava o Bairro Alto e punha-o ao nível da Rua da Boavista.