|

|

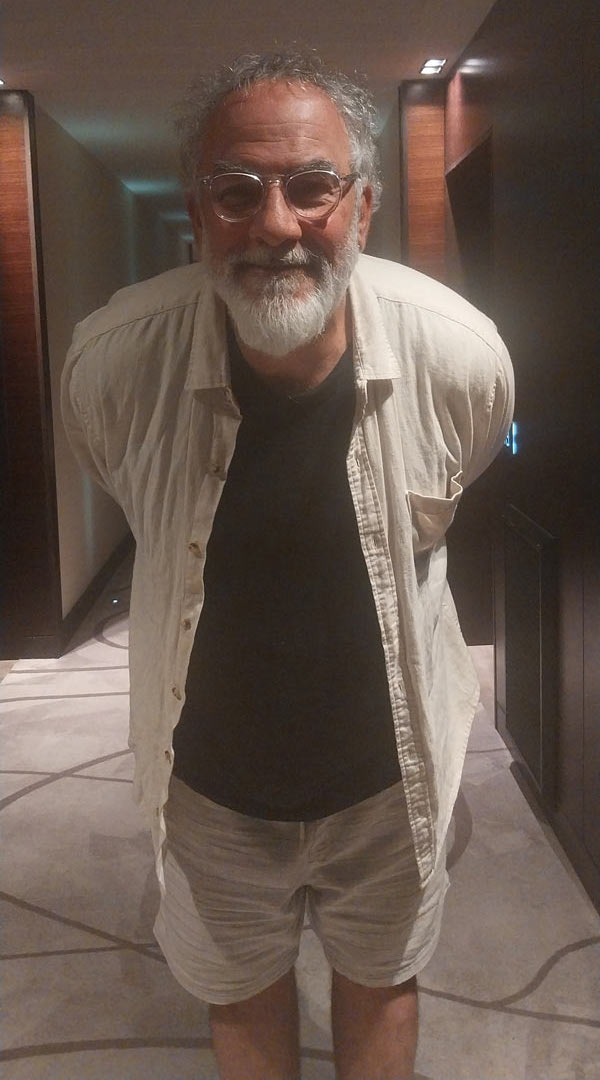

CAO GUIMARûES

30/07/2025

A viagem ao Porto para participar na Porto Summer School on Art & Cinema da Escola das Artes da Universidade Católica foi o pretexto perfeito para voltar a conversar com Cao Guimarães (Belo Horizonte, Brasil, 1965). Uma conversa que começou, na verdade, há catorze anos, quando visitei a sua casa e atelier em Belo Horizonte. Desse encontro guardo a memória de um gesto generoso: a oferta de dois DVDs com uma compilação das curtas-metragens que, até então, havia realizado. Foi a partir daí que a minha curiosidade se acendeu e, desde esse momento, tenho acompanhado de perto o seu percurso.

No âmbito da Summer School, Cao Guimarães orientou um workshop e apresentou o filme O Homem das Multidões (2013), realizado em coautoria com Marcelo Gomes — uma evocação livre do conto homónimo de Edgar Allan Poe. Começámos por aí e, a partir dessa obra, a conversa foi-se desdobrando para outros filmes, processos de criação, encontros e modos de ver o mundo.

O cinema de Cao Guimarães evoca o poder do silêncio, a sofisticação da simplicidade, a sabedoria da ancestralidade e a poética do espanto - uma obra que observa, escuta e acolhe o tempo.

Por Raquel Guerra

>>>

Raquel Guerra: O Homem das Multidões parte do conto homónimo de Edgar Allan Poe. Como foi o processo de tradução desse texto literário para uma linguagem visual tão marcada pela contenção e pelo silêncio?

Cao Guimarães: Foi uma obra que eu e o Marcelo desenvolvemos juntos. Antes disso, eu já tinha feito dois filmes que fazem parte do que chamo de "trilogia da solidão". O primeiro foi A Alma do Osso (2004), sobre um eremita — é um documentário. O segundo, também documental, foi Andarilho (2006), sobre caminhantes de estrada.

Depois desses dois, eu queria fazer alguma coisa sobre a solidão urbana. E foi aí que me veio à mente O Homem das Multidões, do Edgar Allan Poe. Aquele personagem tão marcante da modernidade urbana em Londres, no início da Revolução Industrial. Essa figura solitária das grandes cidades sempre me intrigou, e eu queria transpor isso para uma cidade latino-americana do século XXI — escolhemos Belo Horizonte.

Mas não era para ser uma adaptação cinematográfica do conto. Era mais uma inspiração — uma transposição de espírito. Mantivemos o título e a ideia central: um homem que precisa da multidão. Isso era o que mais me interessava — essa necessidade.

No filme, criámos um personagem que passa o tempo a seguir outras pessoas. Ele parece ter uma necessidade quase magnética de estar ligado a essa presença coletiva, mesmo sem conseguir de facto estabelecer relações com ninguém. Por isso, tornámo-lo condutor de metrô — uma profissão perfeita para esse tipo de personagem. Ele está no meio da multidão, mas separado, isolado numa cabine.

Este terceiro filme foi o primeiro da trilogia a ser de ficção. Convidei o Marcelo Gomes para o projeto porque ele tem mais traquejo com roteiro. Escrevemos o guião em 2007, em Berlim. Foi um processo longo. Eu, pessoalmente, tenho mais facilidade em trabalhar a partir da realidade do que inventar mundos. Mas foi uma experiência incrível.

Eu revi o filme agora, depois de dez anos sem o ver, e achei bem interessante, porque é isso que você falou – tem uma questão de contenção. As atuações, principalmente dos dois atores que fazem os dois personagens principais, é muito silenciosa — através do silêncio eles têm de expressar todo esse estranhamento com o mundo e, ao mesmo tempo, uma curiosidade de um pelo outro, que a gente não explica direito no filme, mas que fica latente.

Acho muito bonito o filme terminar com a música do Gilberto Gil, Copo Vazio. Essa canção serviu quase como um norte durante a escrita do roteiro. Reflete bem essa relação entre os dois personagens, cada um com um tipo de solidão diferente: ela mais conectada com a multidão virtual — inclusive o casamento que ela arruma é online — e ele completamente dependente da multidão real, analógica. Ele precisa transpirar junto com a multidão.

RG: O seu trabalho inscreve-se frequentemente no cruzamento entre cinema e artes visuais. Curtas como Sin Peso (2006), Concerto para Clorofila (2004) e Hypnosis (2001) possuem um carácter quase pictórico. Como entende esta interseção entre o cinema e as artes plásticas na sua prática artística?

CG: Olha, para mim foi uma coisa muito natural. Não pensada — foi acidental, na verdade. Eu fui uma pessoa que descobriu o mundo através do cinema, que era a minha obsessão juvenil, como de muita gente.

Na época não tinha internet, então a gente via o mundo, conhecia o mundo através do cinema. E o cinema não era só uma revelação do mundo — ele mostrava também novas formas de olhar o mundo. Você pegava na Nouvelle Vague francesa, no Cinema Novo brasileiro, cinema alemão, cinema italiano, Tarkovsky… formas de olhar o mundo que me fascinavam. Eu pensava: é isso que eu quero fazer da vida — cinema.

Mas, ao mesmo tempo, eu sempre estive muito próximo do universo das artes plásticas. Meus amigos eram artistas plásticos, casei com a Rivane (Neuenschwander), que também é artista. A gente foi morar em Londres, e lá comecei a fazer um tipo de cinema em Super-8, que eu chamo de "cinema de cozinha" — muito doméstico, artesanal. Inclusive escrevi um texto com esse nome. Era um cinema muito amador no melhor sentido da palavra — no sentido do amateur, do gesto artesanal.

Meu avô gostava muito de câmaras, de laboratório fotográfico, então meu caminho no cinema começou muito pela fotografia. E os primeiros filmes que fiz eram assim: pequenas cenas do quotidiano, de alguém vivendo num outro país. E quem primeiro se emocionou com esse tipo de cinema foi uma curadora — a Lisette Lagnado. Lembro que, naquela época, ela me chamou primeiro para mostrar esses trabalhos em galerias, e não no circuito de cinema.

Esse meu cinema sempre teve um olhar fotográfico, muito atento aos detalhes do quotidiano. Comecei uma espécie de inventário, que chamei de "Inventário de pequenas mortes quotidianas": uma luz atravessando a sala, uma semente caindo numa privada... Pequenas coisas que sempre me fascinaram. Um olhar voltado para a contemplação da vida, da realidade. Com o tempo passei a chamar isso de “microdrama da forma” — ou seja, é a potência dramática da cor, de desenhar com a luz, do som com a imagem. É a forma em si – dramática.

RG: Quando revi Sin Peso, tive a sensação de estar a ver uma série de frames em que cada um poderia ser um quadro. Todos muito geométricos.

CG: Lembra um pouco o Neoconcretismo, né? Aquela tradição neoconcreta brasileira: Lygia Clark, Hélio Oiticica…

RG: O Hypnosis também. Achei belíssimo — aquelas luzes de parque temático...

CG: Exatamente. Só que, enquanto Sin Peso tem tudo em suspensão, quase parado, Hypnosis é um mundo em movimento, hipnótico.

Sin Peso foi feito para uma exposição no México. Eu estava querendo fazer alguma coisa com o som dos vendedores ambulantes — que eu achava aquela sonoridade maravilhosa. Mas eu ainda não sabia que tipo de imagem combinaria com aquilo.

Voltei lá com o pessoal do Grivo, que faz a trilha sonora, para gravar o som. E aí comecei a olhar para os toldos — aquelas cores, aquele tecido leve. Pensei na palavra “peso” (a moeda) e no trocadilho com “sin peso”, sem peso. Aqueles toldos são, ao mesmo tempo, a estrutura que protege o vendedor e o que o sustenta financeiramente — mas também são leves, suspensos.

Comecei a filmar como se fosse um mosaico de cor, um jogo concreto. E acho mais interessante o fato de você não ver quem está falando — você apenas contempla aquela textura visual e sonora. É isso que eu chamo de dramatização da cor, da forma, do movimento. Uma forma possível de fazer audiovisual.

No meu caso, que venho da fotografia, o impulso visual vem primeiro. Às vezes penso o movimento a partir da imagem. O cinema é audiovisual, mas eu sou, antes de tudo, um ser da imagem. E encontrei no Grivo o complemento perfeito com o som. Então comecei a trabalhar muito nesse formato: cinema de cozinha, pouca gente, obras visuais sintéticas...

RG: E abstratas. Outro exemplo: Concerto para clorofila. É uma poesia visual abstrata.

CG: Totalmente.

RG: Em obras como El Pintor tira el cine à la basura (2008) ou Volta ao mundo em algumas páginas (2002) há uma dimensão performativa e até provocadora. Que lugar ocupa a performance no seu cinema? É uma extensão da sua poética ou uma estratégia de rutura?

CG: Nesse caso, são duas performances diferentes. A primeira — El pintor tira el cine a la basura — é uma captura de uma performance da realidade. Ela me foi dada, ela me é oferecida pela realidade. Eu não pensei nela, não a produzi. Simplesmente aconteceu — é uma forma de estar no mundo olhando para ele e ver o que ele quer te dizer em alguns momentos. Tenho vários filmes assim — como Da janela do meu quarto (2004), Peiote (2006)… todos com crianças, fazendo performances espontâneas.

No caso de El pintor tira el cine a la basura, tem também um trocadilho engraçado, uma brincadeira que remete a algo que comentei antes — essa ideia de que eu queria ser cineasta, mas acabei virando artista plástico. É como se as artes plásticas tivessem me sequestrado.

O contexto era uma exposição minha em Burgos, na Espanha — uma retrospetiva de vários anos de trabalho. Estávamos montando as obras e havia um pintor de parede cobrindo a tela onde ia ser projetado o filme Da janela do meu quarto.

O que se vê no filme é justamente essa coreografia do pintor, interagindo com a imagem de duas crianças. Elas são projetadas no corpo dele, criando uma composição curiosa. Em certo momento, ele faz uma máscara, tira essa máscara, coloca num saco e sai para a rua. E aí vem o truque: fiz um efeito especial no qual, ao jogar a máscara no lixo, ele também “joga fora” o próprio filme. A imagem é retirada da tela junto com a máscara.

Muita gente nem percebe o truque. Fica só com aquele estranhamento — “Ué, como assim a imagem foi junto?” — e é isso mesmo. O cinema é isso: truque, mentira.

Já Volta ao mundo em algumas páginas é diferente. É o registro de um projeto meu e da Rivane. Estávamos em Estocolmo e tivemos a ideia de espalhar fragmentos de mapas dentro dos livros da biblioteca pública.

Esses pedaços de mapas continuam lá até hoje — deixamos aquilo para a vida, para ser descoberto por outras pessoas, por acaso. Eu registrei essa ação e fiz o vídeo. Nesse caso, trata-se de uma performance concebida por nós — uma intervenção pensada para intervir na realidade.

Já no caso do Pintor…, foi diferente: era algo que simplesmente aconteceu, e só depois me dei conta de que aquilo poderia virar um filme.

RG: Uma das marcas do seu cinema é a atenção a situações aparentemente banais do quotidiano, que através do seu olhar, são elevadas à condição de obras de arte. Estou a pensar nos filmes Da janela do meu quarto, O sonho da casa própria (2008) ou Quarta-Feira de Cinzas (2006). Como se dá esse processo de sublimação do banal?

CG: Estamos a falar do ordinário, do banal, da vida. É isso. Porque eu acredito que existe um processo de sublimação do banal que está presente o tempo inteiro — mas que a gente tem deixado de perceber. As pessoas, cada vez mais, estão menos atentas à expressividade da simplicidade.

RG: À beleza da banalidade…

CG: Da banalidade, da repetição.

Você foi morar na Granja do Ulmeiro, por exemplo. Pensa numa folha de ulmeiro que cai com o vento — aquilo pode ser lindo. É um balé, uma dança até o chão. Isso pode ser tão expressivo quanto uma perseguição de carros num filme de ação.

As coisas da vida ordinária... A própria imagem, em si, já carrega potência. Um grão de filme Super-8 quando explode na tela, por exemplo — aquilo tem a expressividade do quase nada, já em si muito expressiva. Se você começar a pensar no quase nada você vai ver que é hipnótico. Só que hoje em dia, com a tecnologia, com os celulares, a gente não para mais para perceber.

Eu fiz um filme, uma longa-metragem, sobre isso — sobre a ideia de espera (Espera, 2018). Filmei gente em situações de espera: em consultórios... porque hoje ninguém consegue esperar mais, você está numa fila você tem de estar olhando o celular, você não contempla a conversa da caixa do supermercado com o vizinho. O que é uma sala de espera de um consultório médico? Podem acontecer mil coisas interessantes. Os vazios são muito importantes, assim como os não ditos e os silêncios - eles potencializam o mínimo, o que eu chamo de infra mundo — esse território sensível das pequenas coisas. Tenho até um filme com a palavra "Nanofania" (2003) – que é a expressão do ínfimo. Phanos é expressão, nano é micro. Então é a expressão do mínimo. É o estouro de uma bolha. É o salto de uma mosca.

RG: A solidão é um tema que atravessa O Homem das Multidões, mas noutros momentos surge a amizade como contraponto, como acontece no filme Amizade (2024). Como trabalha essa tensão entre o isolamento e o afeto?

CG: Muito bem. Acho que estamos falando de temas universais do ser humano — questões que todos enfrentamos em algum momento. Sempre tive uma curiosidade muito grande por esses dois assuntos: solidão e amizade.

Acho que existe uma qualidade na solidão. É algo que a gente precisa aprender. Afinal, nascemos sozinhos e morremos sozinhos. A vida, de certa forma, é um aprendizado de estar só — porque essa é a nossa condição mais fundamental.

Estar só te dá potencialmente mais amigos. Porque os amigos interessantes são aqueles que carregam algo original dentro deles. Quanto mais você sabe estar só, mais você constrói o seu mundo, ritualiza esse mundo — e isso desperta curiosidade no outro. Existe algo como um compartilhamento de solidões.

Na verdade, é isso: quando duas pessoas compartilham suas diferenças, seus mundos singulares, é aí que nasce algo novo. A troca acontece mais pelo diferente do que pelo igual. E é nisso que reside o aprendizado.

RG: E a solidão não tem, necessariamente, de ser um calvário…

CG: Exato. Muito pelo contrário. Acho que é uma das coisas mais fundamentais.

Mas essa palavra — “solidão” — às vezes carrega uma conotação negativa, de sofrimento. E não deveria. Talvez seja importante distinguir: estar só e solidão podem ser coisas diferentes.

Estar só é uma capacidade, uma força. É saber estar consigo mesmo, sem a necessidade constante de conexão externa. E isso, na minha opinião, é um dos grandes problemas do mundo contemporâneo: a incapacidade de estar só.

Vivemos num estado de conexão permanente — mas quase sempre virtual, e isso tem um impacto profundo na nossa relação com o tempo, com o outro, com a presença. Esse tema está muito presente nos meus trabalhos dos últimos anos — desde O Homem das Multidões, com aquela personagem feminina que só se relaciona virtualmente, até Amizade e Espera.

Então é isso: a solidão é essencial para que a gente não seja solitário.

É preciso aprender a estar só.

RG: A natureza tem uma presença fundamental em filmes como Between (1999), Nanofania, onde parece haver uma escuta atenta ao mundo natural. Qual é a sua relação pessoal com a natureza, e como ela influencia a estética e o ritmo dos seus filmes?

CG: A natureza, para mim, é uma espécie de divindade — assim como era para Espinosa. O “Deus de Espinosa” é a própria natureza, e eu me sinto muito próximo dessa visão.

Se alguém me perguntar sobre religião, sobre se eu acredito em algo… eu diria que acredito na minha relação com a natureza. Os meus deuses são o oceano, a mata...

Admiro profundamente o Candomblé, por exemplo — acho uma religião tão bonita. Lá, as entidades estão na natureza. Eu tenho a tendência a me sentir muito bem na natureza, por isso hoje eu vivo a minha vida na natureza. E essa relação é muito rica, muito verdadeira. Uma troca sem cobranças.

A natureza tem essa qualidade silenciosa. É uma das grandes testemunhas da origem de tudo. Pense numa árvore com 500 anos. Ou mesmo uma árvore milenar. Esse testemunho silencioso do que existe na terra.

RG: Curtas como Da janela do meu quarto, Peiote ou Quarta-feira de Cinzas mostram uma atenção muito forte ao real, àquilo que acontece espontaneamente diante da câmara. Como se dá essa captação? Existe uma preparação prévia ou trata-se de uma espera paciente pelo acaso?

CG: O acaso é outro fator fundamental na minha obra. Uma entidade, outra entidade que eu admiro bastante.

RG: Aliás, num dos filmes, acho que é no Volta ao mundo em algumas páginas, tem uma citação do Camus que diz: “O acaso é o deus da razão”.

CG: Exato. É lindo isso. Como eu tenho uma certa dificuldade com roteiros — guião, como vocês chamam, não é? — mesmo quando viajo, eu não olho guia turístico, nem mapa eu olho direito. Eu gosto muito daquela música do Zeca Pagodinho: “Deixa a vida me levar…” (Cao canta o trecho). Às vezes eu saio, olho para um lado da rua, olho para o outro e digo: “Vou por aqui, está mais interessante.” Às vezes eu me perco e acabo em lugares bestas. Mas, em outras, encontro coisas incríveis que eu jamais teria encontrado se seguisse um guia turístico, desses que leva todo mundo ao mesmo lugar, para tirar a mesma foto. Eu gosto de me perder, sabe? Tanto nas cidades quanto nas obras.

As obras, para mim, são como um caminho para me perder e me achar — me achar junto com elas. Porque elas são uma espécie de entidade, eu acho, que quer baixar como no Candomblé. E nós, artistas, somos o cavalo de santo. A gente vai receber a obra, que nos atravessa para chegar até o espectador, até ao mundo. A gente tem que ter duas coisas muito importantes com relação a essa entidade que vai receber: respeito por ela e sensibilidade para saber onde ela quer ir. Está ligado à fé. A arte, para mim, é uma questão de fé. Eu acredito que as coisas vão acontecer. Por isso, não precisa de roteiro. Não precisa. Não gosto.

RG: O seu cinema parece propor uma outra maneira de olhar – mais sensorial, mais poética. Como definiria a poética que atravessa a sua obra? É algo que se constrói com o tempo ou resulta de uma intuição estética e ética?

CG: As duas coisas. Acho que se constrói com o tempo e é resultado de uma intuição – completamente uma intuição ética e estética. E também porque a estética é uma coisa muito estranha. Porque a gente... fazendo esse filme – Amizade – que é com material de arquivo que filmei durante 40 anos, com meus amigos, eu revi muita coisa que fiz há 30, 40 anos. Muitas imagens. E muita coisa que, na época, eu não gostava nada, hoje me emociona. E, pelo contrário, muitas coisas que na época eu achava genial, hoje eu acho uma merda. Então, não sei se é uma educação ou uma construção estética, porque a gente vai mudando, e a nossa estética vai mudando também. Assim como a nossa ética.

Eu tenho uma espécie de ética que está muito relacionada ao afeto e à boa intenção, sabe? Hoje tem muito essa coisa do “outro”. A minha curiosidade fundamental, que me move – uma das coisas fundamentais para fazer arte – é a alteridade. É o outro. Alguém diferente de mim, completamente distante da forma como eu estou no mundo, me gera uma curiosidade que me faz, por exemplo, ficar 15 dias morando como eremita no alto da montanha para fazer um filme, para fazer alguma coisa com ele. Esse encontro entre o “eu” e o “outro” é de onde nasce a obra. E ali existe uma ética entre eu e ele. Ele é que é a misteriosa. Ele é a afetuosa. Você sente no filme que existe afeto, que aconteceu algo ali que nos conectou. Eu sempre peço autorização para o uso das personagens, mas nem precisaria, porque eu sinto isso na pessoa – quase como se fosse um contrato utópico. Por que é que um personagem entrega a vida dele para você? Ou permite que você entre na vida dele?

A ética é uma construção que você vai aprendendo na vida. A intuição é muito importante, fundamental. E o afeto.

E eu faço um filme meio de atmosfera, sabe? De buscar mais estar junto com essas pessoas, nesses universos, do que vasculhar a vida dos outros. No filme A Alma do Osso, o Dominguinhos fala 40 minutos. Eu não pergunto nada. “Por que você está aqui isolado?” Tá todo mundo perguntando isso. Mas eu não fiz essa pergunta. A minha questão era: fazer com que o espectador sentisse o que é viver ali, isolado no meio da montanha. É um filme muito mais de atmosfera, sensorial.

RG: Muito dos seus filmes dispensam diálogos ou música convencional, dando lugar ao silêncio, ao som ambiente, ao ruído da vida. Considera isso um gesto deliberado de libertação do espectador face às narrativas mais tradicionais?

CG: O silêncio? É coisa que eu acho mais importante, talvez o ato político mais importante do meu cinema. O tempo cinematográfico se distanciou muito do tempo da vida. O ritmo com que você vê um filme hoje – os cortes rápidos, a velocidade com que se passa de uma imagem para outra, a quantidade de diálogo, de áudio, de fala – exige que você fique o tempo todo conectado a uma quantidade grande de informações. Isso se distanciou demais do tempo da vida. Você não passa o dia inteiro falando, não é? Lá na Granja do Ulmeiro, por exemplo, você deve passar 1% do seu dia falando (risos). A gente passa pouquíssimo tempo falando, mas vai ver um filme, e lá tem 95% de fala. Cada corte tem um diálogo. E a gente não passa a vida assim.

Isso tem uma ação política no tipo de cinema que eu faço. Porque o cinema é uma arte do tempo – imagem e som – é uma escultura no tempo, como dizia o Tarkovsky: o cinema é uma escultura no tempo [“O cinema, para mim, é antes de mais nada uma arte de esculpir o tempo”].

Então, esse tempo cinematográfico se distanciou do tempo da vida. E por isso, trabalhar com silêncio tem essa ação política.

Além disso, quanto mais você quer dizer alguma coisa que realmente impacte as pessoas, mais necessidade você tem de um silêncio anterior para potencializar o que você está dizendo.

RG: Por fim, como vê o lugar do cineasta-artista de hoje? Ainda há espaço para um cinema que recusa fórmulas e aposta numa linguagem mais experimental, sensível e contemplativa?

CG: Acho que sim, espero que sim, pelo menos. Acho que isso sempre vai existir. É uma característica da humanidade, essa constante renovação. Se não fosse assim, não teria a menor graça. Apesar da pressão, da força da formatação, da estandardização de tudo — e hoje em dia, ainda mais com essa coisa que devia ser abolida pela raiz, chamada inteligência artificial — isso vai ser uma loucura. O perigo da falta de originalidade é real. Porque ninguém mais... você vai ter o quê? Uma obra feita por um robô, por uma máquina? Uma compilação de tudo o que já foi criado? Que graça tem isso?

O que me fascinava na juventude era descobrir o mundo através de novas formas de olhar o mundo, e esses cineastas me afetavam profundamente, mudavam a minha vida. Obras literárias importantes, como Crime e Castigo, do Dostoiévski, mudaram completamente o meu olhar. De onde viria algo assim, se não da experiência humana? Isso vai vir de uma inteligência artificial?

Se a gente parar de criar e deixar que a inteligência artificial crie por nós, isso, sim, é preocupante. Mas eu acho que não vai acontecer. Acho que é sempre bom que cada geração tenha seus próprios artistas, que queiram renovar, inventar outras formas. Acho que isso é natural do ser humano. Espero que sim, né? Porque se não, seria o fim da humanidade, eu acho.

:::

Raquel Guerra (Porto, 1976) é doutoranda em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, onde desenvolve a tese A prática curatorial: uma análise crítica. Curadora, tem colaborado em diversos projetos ligados à arte contemporânea em Portugal. Tem-se dedicado à gestão de coleções de arte contemporânea e de espólios de artistas, como o da artista Maria Lino. Co-organizou, com a artista Ção Pestana, o seu portefólio Ção Pestana 1977–2017. Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em 2011, realizando uma residência curatorial no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), no âmbito do programa Capacete. Em 2021, realizou uma residência curatorial no Centre Photographique d’Île-de-France, com o apoio da Câmara Municipal do Porto (Programa Shuttle). Em 2022, participou no programa Curator Tour – Expériences Curatoriales Nomades, a convite da Air de Midi – Réseau art contemporain en Occitanie. Foi diretora do Centro de Arte Oliva e do Centro de Arte de São João da Madeira. Atualmente é artist’s adviser do International Lab for Art Practices – ILAP_US, um programa da Uncool Artist, e desenvolve o programa de acompanhamento crítico e curatorial para artistas “Encontro-Discussão + Acompanhamento-Concretização”.

Cao Guimarães (Belo Horizonte, 1965) é cineasta e artista plástico. Atua no cruzamento entre o cinema e as artes plásticas. Começou a produzir mais no final dos anos 80, o artista tem obras em numerosas coleções prestigiadas como a Tate Modern (Reino Unido), o MoMA e o Museu Guggenheim (EUA), Fondation Cartier (França), Colección Jumex (México), Inhotim (Brasil), Museu Thyssen-Bornemisza (Espanha), entre outras. É representado pela Galeria Nara Roesler, de São Paulo e Galerie Xippas (Paris e Montevideo).