|

|

TERCEIRO ANDAR DE LUCIANA FINA OU DESTINAأ‡أƒO (EST)أ‰TICA

MADALENA FOLGADO

Uma vez mais, já estava a caminho...

Inadvertidamente abri o Facebook, era a primeira publicação. Atravessava naquele instante o Tejo para um encontro e eis-me num feliz reencontro. Decidi de imediato que iria (finalmente) escrever a partir do documentário TERCEIRO ANDAR (2016) de Luciana Fina; avisei-a. No passado Dia de Reis, bem antes das 21h30, hora marcada para a sessão, já estava na Casa do Comum. A decisão é tomada precisamente por ser na Casa do Comum; fui tomada pela dimensão simbólica do evento…Mas já lá chegamos. A Luciana havia recente e felizmente se tornado ‘minha amiga’ na rede social; a minha conta é apenas de 2020, e não sou de fiar quanto a seguir e/ou ser seguida e principalmente seguir quaisquer protocolos ditados pela IA e ratificados por alguns dos ditos ‘amigos’, no tocante à divulgação de eventos.

Prezo o incomputável, mas não como quem diaboliza ou rejeita o computável; sinto apenas mais valoroso o que na imagem e programa está em Aberto. Refiro-me, objetivamente, aos pequenos portais de possibilidades que se atravessados na recusa (e aí sim urge-me seguir) nos lançam à nossa melhor possibilidade; a “super-estima”, que é, segundo Agustina Bessa-Luís, ‘aquilo de que se alimenta o Comum’, no “espaço múltiplo em que ela se encontra com o original” — O Comum está portanto em relação com o dom. Só assim, e ainda segundo a escritora, o Comum pode ser entendido como algo que não nivela; i.e., tornar universal não implica nivelar [1]. E tanto hoje se reduz ao mesmo nível por conveniência de uma comunicação que visa obstaculizar a invasão da linguagem verbal pela Vida enquanto força de realizar. No documentário a câmara faz-se presente no Comum; literalmente no espaço comum do edifício, o vão de escadas, aquele do qual, segundo o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), não se pode dispor, i.e., ser seu Senhor.

Não é, portanto, em vão que a câmara se desloca em travellings verticais, percorrendo os cinco pisos do edifício (os seus 30 metros), abrindo-nos para outros modos de comunicabilidade — “A imagem não é um reino”. [2] Trata-se então do mesmo Comum que forma a Comunidade em Devir, que em nada se confunde com a programação populista que há muito se nos apresenta na sua versão ‘artística’; que simplifica a linguagem, por descrente ser do poder em-cada-um-nós, alimentando-se ao invés do ressentimento resultante das vivências abissais depositadas no fundo do fosso cultural; aí mesmo, onde estão as nossas atuais riquezas — a “superabundância do possível” [3]

Porque em Dia de Reis, penso nesse outro modo de aristocracia, no qual o melhor (= aristos) — no caso o melhor em-cada-um-de-nós — toma o cratos; i.e., o poder, o presente (que é também o mistério em Aberto) da nossa própria presença no mundo enquanto dom. Tenho por isso inevitavelmente também presente o magnífico e mais recente documentário da mesma cineasta ANDRÓMEDA (2023), que nos exorta a reflectir, entre muitas e igualmente importantes outras coisas, sobre a nossa contribuição alienada se não mesmo alienígena no estado do mundo, a par de termos sempre a nosso favor a possibilidade de uma viragem (po)ética, uma vez descoberto o poema que somos.

Voltemos por isso ao instante inicial, carregado de Vida. E a Vida tudo invade…Até o computável. É preciso no entanto estar desarmado; ser mais habitado pelo pulsar do coração no peito do que no polegar. Foi assim que a Luciana, que mora no quinto andar, construiu cinematograficamente todo o edifício de TERCEIRO ANDAR; uma Caixa de Ressonância para a Vida. Deu vida a um poema com o que escutou; o som do pilão, que nos faz chegar do terceiro andar, onde moram as protagonistas, suas vizinhas e amigas, Fatumata e Aissato, respectivamente, a mãe e a filha primogénita de uma família numerosa guineense muçulmana. Note-se: A Luciana construiu um edifício porque primeiro habitou. No famoso ensaio “Construir, Habitar, Pensar” por M. Heidegger, o filósofo diz-nos que "Somente em sendo capazes de habitar é que seremos capazes de construir”. [4] E não poderia ser de outro modo; segundo o arquiteto Manuel Tainha: “Habitar não é um acto de consumo, é um acto de criação”. [5] Conheço o trabalho da cineasta a partir de IN MEDIAS RES (2013), um outro imprescindível documentário, sobre o mesmo arquiteto sobre o qual escrevi a minha dissertação de mestrado.

Tudo isto são materiais de afeto — com que se afeta e é afetado — e portanto em constelação. Sou crente de que a crise habitacional tem origem na cisão entre espaço e afecto; na ausência de um contorno. TERCEIRO ANDAR é a possibilidade costurar essa cisão dando-nos a ver um campo de vínculo aberto a uma vitalidade excepcional; i.e, aberto a temporalidades distintas, onde se cuida e se é cuidado, decorrente do advento de uma (est)ética pelo aberto que a imagem — aqui, em movimento — franqueia. Trata-se do caminho percorrido pela cineasta, longe de ser uma mera prescrição, que não tardaria em prescrever como tantas obras de cariz panfletário. É a (sua) própria “destinação ética”, uma vez restituída à palavra ethos o seu sentido originário de domicílio, e/ou residência, morada. [6] Porque a vida não cabe nas palavras há em TERCEIRO ANDAR uma (est)ética…E “A ética é uma maneira de tornar o mundo habitável”. [7]

Manso, o pai de Aissato e marido de Fatumata, chegou em 1975 a este edifício no Bairro das Colónias. Bairro este modernista, e um raro momento na história da arquitectura da cidade de Lisboa onde se faz sentir a inspiração Art Déco, construído na década de 30 do séc. XX. E, como os topónimos das suas ruas ainda hoje o confirmam (nomes das ex-colónias), foi construído também com o objetivo de exaltar o passado imperialista portugês. Um ano após chegar a Lisboa, Luciana muda-se para o edifício em 1992 e em 1996 chega Fatumata, a segunda esposa do patriarca. Em 2024, tristemente, e na impossibilidade de estar presente nesta sessão a Luciana deixou a todos os espectadores e amigos uma mensagem que foi ali na Casa do Comum lida; lembrou-nos da actual impossibilidade deste documentário acontecer — diria aconte-Ser — nesta outra Lisboa, inexoravelmente gentrificada. Manso e sua família estão de partida (forçada); o coração do edifício deixará de bater, na cadência do pilão de Fatumata. Para onde nos levas, Vida?

A possibilidade de re-me-morar entusiasticamente o documentário na Casa do Comum (ao lugar voltar) — e não apenas colocar um coração na publicação do evento — permitiu-me compreender, aqui e agora, porque é que esta obra é tão importante no momento presente. Não está prescrita; co-move est-eticamente, o que é perigoso na medida em que pode desviar a lucrativa atenção do lucrativo mercado da exploração da desgraça. Refiro-me ao efeito de nos mobilizarmos colectivamente no sentido de escapar à tentação de permanecer imóvel, avançando, também, po-eticamente, diante da incompreensão — falta de espaço i.e., de cabimento no nosso interior — das leis abstratas do mercado imobiliário…E dos lucrativos fundos imobiliários; abissais mas sem raízes e portanto em nada profundos.

Há uma morte precisa em todo este processo, talvez a da nossa superficialidade transformada em húmus e portanto possibilidade de renascimento de uma mais consciente humanidade em-cada-um-de-nós. TERCEIRO ANDAR, a par de ser um documentário ‘em-torno-do amor e da educação sentimental’, transmitido e traduzido entre mãe e filha, universaliza-se: Ao criar um contorno cria também um espaço habitável. Então, é também ele educação sentimental; possibilidade maior de um sentimento se tornar o enlace (est)ético que tanto precisamos com precisão em tempos de pós-verdade, onde as emoções se extraem, canalizam e esgotam nos mais variados fins (e não começos). Creio que foi também a Agustina a dizer-nos: “A verdade não carece de prova”. Já Manuel Tainha diz-nos que “Ninguém inventa um sentimento”:

Uma esfera de responsabilidade integral que se exprime por um vínculo de SOLIDARIEDADE, por um sentimento de pertença unindo o presente e o passado. Uma “topofilia” neologismo inventado precisamente para designar o elo afectivo entre a pessoa e os seus lugares.

E aqui vale recordar que os sentimentos são, mais do que a razão, formas estáveis, sólidas e duradouras de relação com o meio, e por isso mesmo factores de solidariedade. Ninguém inventa um sentimento.

Perdido este sentimento de solidariedade, de pertença dos seres aos seus lugares, perdida está a identidade. [8]

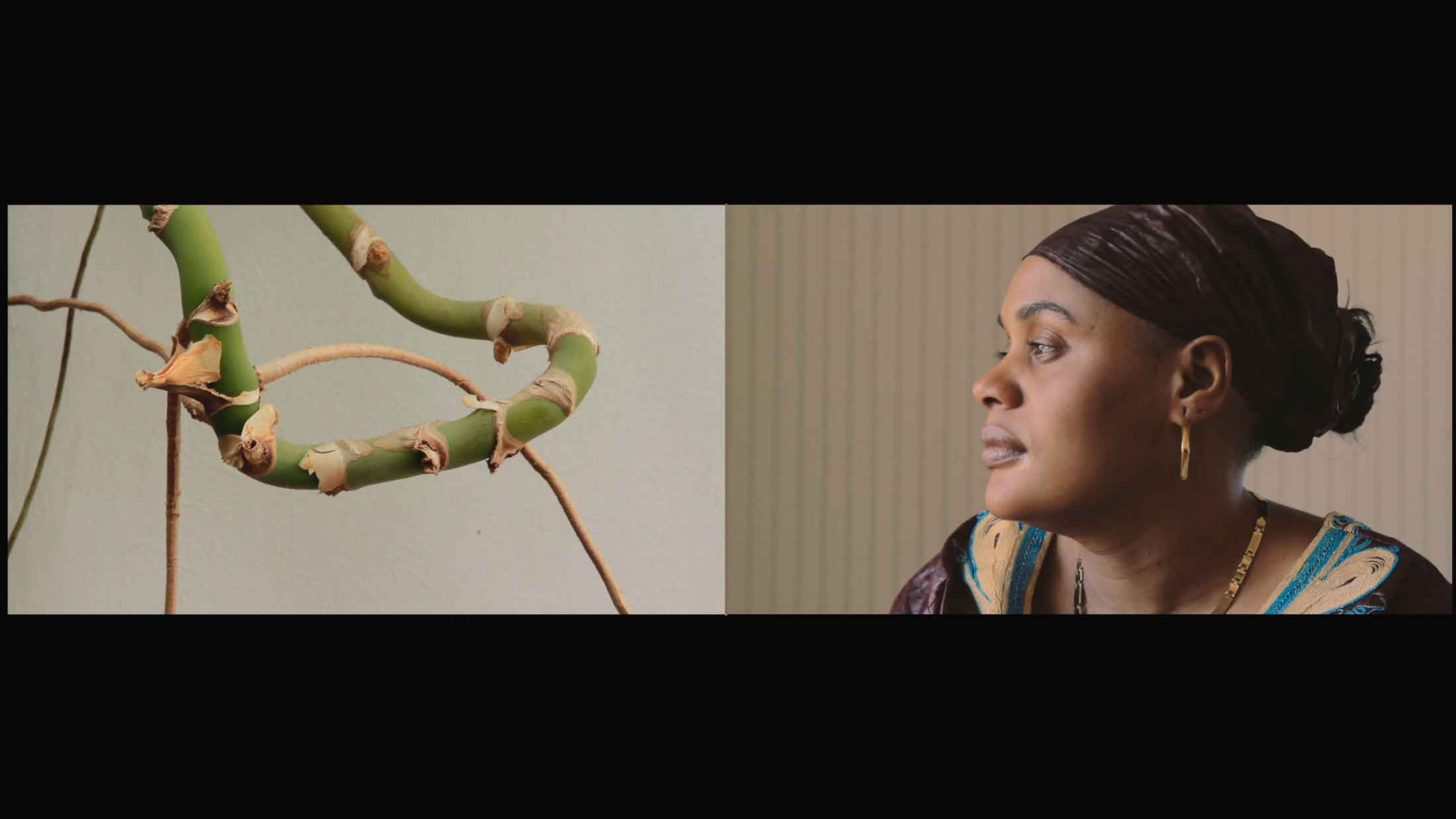

Antes ainda de estrear como documentário (62 min.) no Doc Lisboa e Torino Film Festival na edição de 2016 de ambos os festivais e ter seguido um percurso notável em vários outros festivais internacionais, o enlace (est)ético que TERCEIRO ANDAR é, foi exibido enquanto instalação: Um díptico (27 min.), primeiramente em 2015 no Espaço Mira Porto/ FFFP e em 2016 (simultaneamente à estreia no Cinema São Jorge no âmbito do Doc Lisboa) no Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste Gulbenkian. Seguiu para outros espaços expositivos relevantes em território nacional e internacional e em 2022 é, felizmente, adquirido pela Colecção de Arte Contemporânea do Estado (CACE). Uma vez que um “vínculo de SOLIDARIEDADE” não é da ordem do reificável, saibamos tomar para nós não o objeto que o documentário e instalação também são, como consumidores, mas uma posição (est)ética como a que o precede — Façamos um outro documentário, enquanto Comunidade em Devir, sob a proposta de solidariedade contida em TERCEIRO ANDAR, desta feita, com a visão crítica de 2024.

Se por um lado “ninguém inventa um sentimento”; um ‘sentimento-sentido’, no âmbito da descoberta de uma interioridade; por outro, e por relação a uma alteridade, um sentimento carece de modulação, visando a adequação de um comportamento a uma situação e/ou lugar específico; um esvaziamento de si. É o que os lindíssimos planos de TERCEIRO ANDAR a partir do vão de escadas traduzem; i.e., deslocam, num movimento lento, que deixa crescer, sem em caso algum representar as propostas de educação sentimental por parte da mãe no sentido de modular o crescente sentimento amoroso da filha; a expectativa do encontro com o seu futuro marido. Há todo um processo empático no olhar da cineasta que me remete para a indiscernibilidade entre forma e função, postuladas a partir da Art Nouveau até à Art Déco, no tocante à decoração que se vai tornando cada vez mais estrutural e não apenas adorno.

Trata-se igualmente de um sentimento que cresce sem ser tolhido pela necessidade de se revestir de máscaras; de ser-se imitação de si mesmo. As escadas do edifício no Bairro das Colónias vão sendo animadas pela câmara que no travelling vertical desvela e forma com os elementos arquitectónicos desenhados a partir de reminiscências vegetais e orgânicas uma unidade que se sincroniza com a modulação do sentimento de Aissato, sugerida na tradução que faz das palavras de Fatumata, proferidas em fula. Essa organicidade própria de um organismo vivo, e portanto que depende dos seus orgãos, é muito naturalmente reforçada pelo pulsar do pilão-coração do edifício — entenda-se naturalmente…

TERCEIRO ANDAR auto sustenta-se neste intricado de relações que co-incidem como a luz ao longo do dia no interior do edifício. O espaço filmado — Comum — torna-se assim tessitura de si mesmo, recebe as raízes de uma planta trepadeira, monstera deliciosa em latim, commumente designada por costela-de-adão. Quer na narrativa bíblica quer na do Alcorão as mulheres são criadas a partir da costela de Adão. A planta com raizes suspensas no espaço não nos comunica no entanto nada de patriarcal; pelo contrário, trás se não o próprio reforço do enlace (est)ético: Estas três mulheres, de certo modo todas imigrantes, impregnam as suas raízes no Comum que não nivela; que é antes o tal ‘espaço múltiplo em que a super-estima se encontra com o original’ — a sua própria origem. Esta integridade é também ela radical, é-nos por isso profundamente plasmada. É impossível não acompanhar todo o documentário — ou zelar com a Luciana por ambas as amigas — sem um sorriso cúmplice, muito menos assisti-lo descompromissadamente. Estamos juntos.

Há em TERCEIRO ANDAR o zelo da recusa; do exotismo, de tudo aquilo que nos impede de nos reconhecermos enquanto coabitantes do ‘espaço múltiplo’. Note-se que a Luciana está em serviço; estabelece para com Aissato o compromisso de ajudá-la a criar uma carta de amor dirigida ao seu noivo, por quem já se apaixonou; i.e, um documento audiovisual. Alguns dos conteúdos dessa carta são partilhados no filme. O seu trabalho é o de fazer a montagem (do seu filme e do da jovem), conta com um poema escrito e dito por Aissato, assim como com imagens e música escolhidas pela mesma. E não será o trabalho de montagem também um modo costurar espaço e afeto, como vimos inicialmente?

No processo de montagem adverte Aissato para a entrada "abrupta” das imagens; mas permite que o tempo da sua oração anterior ao pôr do sol seja integrado no documentário. Apercebemo-nos também do extremo cuidado com que Fatumata e Aissato não são expostas no esforço da sua fala; a sua voz surge montada em vários planos fixos, permitindo-nos contemplar ambas as mulheres na sua vastidão, primeiramente reconhecida pela cineasta. A sua vastidão é também o seu olhar e o olhar da câmara que descansa no logradouro do edifício; nos murmúrios da cidade, na ondulação suave da roupa estendida e nos cortinados que repetem sem saber o motivo da monstera deliciosa. O seu espaço permanece no entanto protegido, não é devassado. Terão estas três mulheres vidas tão diferentes?

“Transmissão” e “tradução” são palavras escolhidas pela cineasta; onde se de-mora. Ana Hatherly propõe-nos pensar tradição a partir de tradução; i.e., duplamente como um levar adiante (traducere) e por transferência de sentido e/ou transladação (translatio) [9]. Essa é de certo modo a trans-missão do filme; o seu paradoxalmente íntimo movimento que nos leva para lá — para lá de nós mesmos. Luciana mostra-nos o seu significado, i.e., aquilo que consta no dicionário, porém, todo o documentário se desenvolve numa orbita de significantes em torno do espaço-em-Comum; refere-se ao que não tem cabimento nas palavras, nem está mapeado se não no mapa mais secreto dos nossos afetos. Por vezes, co-incide com a (nossa) Vida; quando nos é oferecido esse vislumbre do Real, todo ele pulsante. TERCEIRO ANDAR faz este magnifico movimento entre o ideal e o Real; o amor que se idealiza na espera e o pulsar das coisas, que se fazem ali mesmo presentes.

Assisti ao filme em 2016, na sua estreia no Cinema São Jorge, e quando finalmente me refiz do efeito de espanto, o que só aconteceu no dia seguinte, tornando possível então escrever um email de agradecimento à Luciana, pude nesse mesmo email (que agora rememoro) expressar a minha perplexidade quanto ao modo como o Comum era edificado no documentário. Fiz também um comentário quanto às suas condições de recepção no cinema São Jorge; TERCEIRO ANDAR competia com um outro filme no âmbito do Doc Lisboa. Se por um lado a grande maioria se rendia voluntariamente, i.e., por vocação que é a voz que nos convoca a agir no mundo, a partir desse estado desprevenido e já raro por via da previsão dos acontecimentos das nossas vidas por parte dos algoritmos, referindo-me portanto à graça; por outro, uma certa atmosfera de tensão tomava também conta do espaço. Era gerada pela desaprovação do comportamento em sala da comunidade guineense que ali se fazia expressivamente presente — Parece que desconhecia o protocolo dos eventos das autoproclamadas elites…

Por mais incrédulos que estivéssemos, Donald Trump estava prestes a ganhar as eleições; e nós, atualmente, a menos de dois meses de decidir quem governará. Não cri (e ainda não creio) que o problema e a consequente cisão no espaço, tivesse sido de todo despontada pela comunidade guineense…O problema (que persiste) é bem mais velado; é, para mim, o que Agustina expõe, na seguinte citação que também transcrevi parcialmente por ocasião do envio desse mesmo email, de profunda e (ainda hoje) crescente gratidão para com a Luciana:

A graça, que mais se parece com gratidão, tornou-se intolerável. Há uma agressividade oficial que a impede de sobreviver. O homem é treinado para actualizar a sua servidão, e não para assumir o seu sacrifício. Sacrifício maravilhoso, dádiva em que as margens do tempo se confundem e em que a vida e a morte se tocam quase ternamente. Damos demasiado significado a nós próprios, mergulhamos cada vez mais num abismo confidencial. [10]

Penso a experiência de habitar como sinónimo de Ser. Não se trata da recusa de ter uma casa, antes de olhar o que é — E o que é vai durar; muitos de nós já estão a experienciar a penúria, palavra que tem origem na mitologia grega, em Pênia, que seria a personificação da pobreza. Mas Pênia, numa outra versão do nascimento de Eros, e não sem a benção de Afrodite, é a sua mãe. Eros nasce do encontro amoroso entre Pênia e Poros, por sua vez a personificação da riqueza. Há uma dignidade na pobreza que ofende todo aquele que ‘atualiza a sua servidão’; i.e., que não renuncia “a fazer coisas que têm o poder de nos transformar em coisas” [11]; e/ou, todo o criador que encontra na pobreza a riqueza. O empobrecimento da cidade manifesto nos processos de gentrificação é sobre isto. Talvez devêssemos investir no interesse consciente pelo não ter; dessa falha/falta de onde irrompe o Ser — Pode ser que se torne moda entre os investidores imobiliários e tenhamos a cidade de volta mais rápido do que poderíamos imaginar…

Pênia, porque na penúria, (e pensado a partir da “super-estima” de que se alimenta o Comum), acolhe, i.e., dá abrigo ao que dela se acerca; permite que o Outro lhe aconteça. Pela graça permite-se ser fecundada pelo que a visita; o som do pilão, uma birra de criança, um cheiro intenso a comida…(Oh mundo nunca antes desejado tão estéril!). Do seu interior emerge um excesso; a abundância do dar de si — o Amor—, o exacto oposto de uma falta. O mesmo sucede inversamente com Poros, o pai de Eros; e com a ambição, que será talvez a desmedida do dom. Então “A questão da criação torna-se, assim, inseparável do seu destino, fazer alguma coisa é fazer o luto do tudo para recorrer à superabundância do possível” — diz-nos Marie-José Mondzain.

Logo no início o filme, (po)eticamente, em duas línguas diferentes, pela palavra escrita da escritora guineense Odete Semedo, dita por Aissato, são-nos lançadas as seguintes questões: “Em que língua vamos contar as histórias que nos foram contadas? / Em que língua escrever uma declaração de amor? Não sei, há cada vez mais emojis (e confesso que também os uso com regularidade); assistimos a um empobrecimento da(s) língua(s) generalizado…Mas, seguramente, a partir do abundante espaço-em-Comum. Como em TERCEIRO ANDAR, para posicionar a câmara, valerá a pena investir em todo um aparato para dele nos acercarmos, capaz de deslocar o nosso olhar no sentido de localizar as nossas mais profundas e inesperadas riquezas sem cairmos num “abismo confidencial”.

>>>

NOTAS:

[1] Agustina Bessa-Luís "Os Incuráveis — Revelação e Criação" in Agustina Bessa-Luís, Contemplação Carinhosa da Angústia, Lisboa, Guimarães, 2000, p. 173.

[2] Marie-José Mondzain, "Nada Tudo Qualquer coisa Ou a arte das imagens como poder de transformação" in AAVV, A Républica Por Vir, 2011, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 112.

[3] Ibid. p.107.

[4] Martin Heidegger, “Construir, Habitar, Pensar”, in Martin Heidegger, Ensaios e Conferências, Petrópolis, Vozes, 2012, p. 139.

[5] Manuel Tainha, “Identidade” in Manuel Tainha, Manuel Tainha, textos de arquitectura, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2006, p. 13.

[6] Jean Greisch citado por Jean-Marc Besse "Entre Geografia e Paisagem, a fenomenologia" in Jean Marc-Besse, Ver a Terra — Seis ensaios sobre a paisagem e a geografia, São Paulo, Perspectiva, 2006, p. 95.

[7] Idem.

[8] Manuel Tainha, 2006, op cit, p. 11.

[9] Ana Hatherly, "A nova presença do passado no presente — Uma releitura crítica da tradição", in Ana Hatherly, A Casa das Musas, Lisboa, Editorial Estampa, p.177.

[10] Agustina Bessa-Luís "Contemplação Carinhosa da Angústia" in Agustina Bessa-Luís, Contemplação Carinhosa da Angústia, Lisboa, Guimarães, 2000, p. 22.

[11] Marie-José Mondzain, op cit, 2011, p. 106.