|

|

TESOURO, MISTÉRIO OU MITO? A ESCOLA DO PORTO EM TRÊS EXPOSIÇÕES (PARTE I/II)

BRUNO BALDAIA

Há três meses atrás escrevi sobre as três exposições que este texto dá criticamente conta:

“Por entre os momentos gloriosos de reconhecimento de mérito internacional que a Escola do Porto de arquitectura vai recebendo, estamos a assistir a um interstício de tempo interessante, um em que para lá ou, mais precisamente, para cá, desse reconhecimento se percebe uma procura de um auto-reconhecimento, aquele que já se dava por identificado, por assente. Assente é uma palavra forte em arquitectura. Assente é o que está sobre o chão, o que tem fundações, e o que permite a partir delas elevar paredes e construir um edifício. Não é um termo ligeiro, não é como uma irrevogabilidade política, é uma coisa que já só se pode alterar pouco porque as delimitações para uma forma já estão constituídas, os espaços estão delimitados, os corpos tal como se antecipam no lugar e na paisagem, já se conseguem prever. É como um mecanismo que já se tornou rígido, agora pouco se pode mover e, sobretudo, o que se moverá será em prejuízo acumulado do edifício que se previu. É essa a importância do momento, estabelecidas as fundações e as delimitações de um edifício já só deveremos tratar da sua tridimensionalidade. E é sobre a tridimensionalidade da Escola do Porto que uma súbita e surpreendente sucessão de exposições trata de forma directa ou tangente.

[...]

Há umas exposições para ver: o lado B da Escola do Porto em Guimarães no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, o processo SAAL em Serralves, Alcino Soutinho no Espaço EDP no Porto. Há um corpo em construção que já conhecemos em planta mas a volumetria ainda nos é elusiva, não a conseguimos prever. Há digestões a fazer e um processo de reconhecimento por fazer, não já só aquele que vem de fora para dentro, mas um outro que se possa começar a fazer de dentro para fora. Mas aí, claro, há um dentro que, tenho a impressão, não conhecemos ainda suficientemente de uma forma que possamos todos partilhar. É ainda um tesouro, um mistério ou um mito. Uma coisa qualquer que todos vamos aceitando que existe mas ainda e só em poucas mãos, é essa a sua condição. Coisas assim, já sabemos, não acabam cá, escapam-se-nos.” [1]

A Escola do Porto é uma afirmação da arquitectura feita em Portugal e é uma afirmação improvável. De alguma maneira é um provincianismo que se torna cosmopolita. A arquitectura portuguesa não se distinguiu, enquanto presença internacional, daquilo que o país foi sendo fora de portas, um reduto difícil e longínquo, mesmo quando foi centro, afastado sobretudo do rigor da cultura clássica, mas afastado também das outras tradições que foi incorporando pela importação e que soube distorcer pela realidade de forma a que românico, gótico, renascimento, barroco e neoclássico foram criando, mais ou menos, um espaço identitário para a arquitectura portuguesa pelas circunstâncias específicas da sua concretização. Se quisermos, a arquitectura portuguesa seria sempre menor pela falta de rigor e pela distância em relação aos exemplos canónicos, mas existe nela uma continuidade pela mestiçagem e essa é, mais do que uma identidade cultural complexa, uma identidade de carácter, uma espécie de forma subterrânea ou nebulosa de existir que vai encontrando as suas melhores formulações na literatura. A literatura e a língua serão provavelmente o mais evidente signo identitário de uma cultura portuguesa de que a arquitectura faz parte. Uma cultura mestiça pelo desejo e curiosidade pelo que não é de cá ou não está aqui e pela prática pragmática de observação da realidade que cá está, do como fazer.

A exposição da obra de Alcino Soutinho na Fundação EDP no Porto [2] inicia-se no momento em que viaja para Itália com uma bolsa de estudo da Fundação Calouste Gulbenkian para investigar arquitectura dos espaços expositivos. Soutinho é um arquitecto que se alimenta de arquitecturas. Isso é evidente ao longo da exposição e o que permanece ao longo das suas obras é um pragmatismo construtivo e uma escolha de uma ou várias referências que são convocadas para o projecto. De alguma forma permanece o ‘parti’ como fenómeno compositivo, o motivo formal relativamente ao qual a obra se vai referir e em torno do qual se vai constituir conceptualmente e que é escolhido pela justeza e conveniência da sua eleição. [3] Há momentos em que o motivo está evidente, como no seu projecto de CODA, um centro de artes populares (1957), onde aparece Giancarlo de Carlo e as estruturas orgânicas difundidas então por Bruno Zevi, ou um curioso projecto para a Escola Superior de Artes e Design de Viana do Castelo (2001) que traz o Economist de Alison e Peter Smithson para um diálogo complexo com o centro histórico da cidade. Na Pousada de São Dinis em Vila Nova de Cerveira (1973) vemos um pouco do Convento das Irmãs Franciscanas de Calais em Gondomar (1961-71) de Fernando Távora mas trabalhado de forma a encaixar-se no espaço exíguo e intrincado onde se implanta. Noutras obras percebem-se afinidades e proximidades que não se referem a um motivo formal explícito mas a uma partilha de espaço conceptual.

A Itália que visitou aparece nos Paços do Concelho e no Museu Amadeu de Souza Cardoso em Amarante (1972-78), talvez a sua obra mais significativa, e assoma nos Paços do Concelho de Matosinhos (1981), aqui em contraponto com Alvar Aalto, quando procura com grande originalidade e oportunidade dar uma forma ao poder democrático autárquico no Portugal pós-revolução. Não é uma obra que tenha evoluído da melhor maneira, tal como o poder que formaliza. Parece presa a um tempo que quis ser uma síntese de tempos para um tempo outro que não apareceu ainda com a dignidade que o edifício parecia poder prometer-lhe. A continuidade do conjunto com os outros edifícios municipais construídos já na viragem do século retira força ao gesto inicial. Onde se procurou primeiro uma figuração do poder completou-se com a abstracção dos serviços e da arquitectura que os contém. Esta evolução também parece representar as formas com que a arquitectura de Alcino Soutinho vai lidando, cada vez menos singulares e mais próximas das linguagens que se foram generalizando na arquitectura portuguesa e nas que lhe são genealogicamente próximas.

No momento da construção do edifício dos Paços do Concelho de Matosinhos, Rafael Moneo construía o Ayuntamento de Logroño (1973-81) e, no sentido em que a arquitectura de Moneo se alimenta de arquitecturas, tal como a de Soutinho, a consideração precisa do ‘parti’ é trabalhada com uma consistência teórica e crítica invulgares. Soutinho parece aqui ficar para trás, mais próximo de razões pragmáticas e empáticas que lhe vão retirando o impacto e a importância que poderia ter tido. No quarteirão de Santo André em Sines (1981) Soutinho trabalha o quarteirão desmontado e rearticulado como forma de fazer uma síntese entre as formas da cidade tradicional e a permeabilidade e complexidade que as formas urbanas de Bakema e van de Broek, por exemplo, tinham experimentado em Roterdão e que voltarão a aparecer na Vila Olímpica de Barcelona (1992). No caso de Soutinho trazendo a variedade tipológica que se via nas obras de Carlo Aymonino, procurando insuflar a vida urbana complexa na sistematização construtiva e social que o Moderno tinha feito por esquecer. Santo André tem habitação e serviços, acesso directo, esquerdo-direito e por galeria, um jardim-praça no seu interior e uma relação de hierarquia e transição precisa entre o entorno urbano e o interior qualificado do quarteirão. E tem uma outra coisa, a qualidade de desenho e de controlo da forma que nos faz ver uma planta feita de planos e uma maquete feita de volumes e a isso corresponde uma riqueza espacial que se diluirá nas formas genéricas posteriores.

A última fase da obra de Soutinho vai confrontar-se com o pragmatismo da escala de resposta, como noutros, mantendo aspectos de uma subtileza que a espaços será eficaz, noutros caricata. Álvaro Siza, a seu tempo, terá outras soluções. Num depoimento apresentado na exposição, Alexandre Alves Costa dirá que Soutinho é um arquitecto exemplar da Escola do Porto e de facto parece assim ser. Pela mestiçagem, pelo pragmatismo com que desde aqui se foram mantendo aspectos do ensino beaux-arts e como aí se misturam aspectos de uma cultura clássica e de uma vocação oficinal que é essencialmente local, mesmo quando clássico era ser Moderno. O pós-modernismo em Soutinho não é reacção, é continuidade e é permanência. É esta síntese entre aquilo que se vai fazendo e o que se faz com o novo que é possível, que, no limite, é uma escolha crítica em que o pragmatismo vai sempre roubando lugar à reflexão, em que a teoria será sempre e só uma consequência da prática.

(E o que fazer com Siza e Souto Moura? Como lidar com práticas que esticam os limites da Escola até à sua deformação? Reclamar ter estado na sua origem, ter feito parte constituinte da sua formação? Tentar acompanhar, às vezes mesmo só tentar compreender? Acompanhar a passada, cavalgar a onda, mergulhar no vórtice? Vedar o olhar, conviver em simpatia, viver no restolho?)

A exposição “O Processo SAAL: Arquitectura e Participação 1974-1976” na Fundação de Serralves [4] não é uma exposição de arquitectura em strictu sensu. É uma exposição que trata da relação da arquitectura com um período histórico e político portugueses e expõe esse período enquanto acontecimento. A importância desse acontecimento é aqui vista de forma retroactiva. [5] “O Processo SAAL” procura um mergulho num tempo e num contexto específicos e com isso projectar possibilidades para o presente. Mais do que isso, a partir do reconhecimento de um papel matricial do SAAL-Porto para uma definição da Escola num momento de agregação, uma oportunidade para a Escola se encontrar em torno de um espaço ideológico que, como na Alemanha dos anos 1920 e a Itália dos anos 1950/60, definia um espaço arquitectónico emparelhado ou até reunido com um espaço ideológico que a definiria e a projectaria para o que então viria a acontecer. A Escola era complexa, mais do que a história a regista, mas a oportunidade era, para si e para tudo o que no país despontava, uma arca de tesouro aberta e uma proposta de uma sua distribuição justa.

O período 1974-76 é por tudo o que nele se passou, e apesar do que nele se passou, um período em que Portugal é o melhor de si próprio. O tesouro é o que nós somos, evidentemente, e o que somos capazes de ser nesta expectativa estranha sobre o que são realmente os portugueses, sempre inesperados perante si próprios, sempre previsíveis a posteriori. Portugal é aqui um exemplo para si e para os outros, é a Comuna de Paris revisitada e é bem melhor, no sentido de mais justo e mais completo do que o Maio de 68 em Paris, a revolução de Fevereiro na Rússia czarista, a revolução chinesa de 1949, ou a revolução cubana de Janeiro de 1949, e completa o Chile de 1970 de Allende (é por momentos, um centro, de novo, e outra vez por aventura, como o tinha sido no século XV, os dois espaços da nossa centralidade planetária). Refiro estes acontecimentos porque a exposição de Serralves é essencialmente uma exposição política. Fala de um momento e fala dele apologeticamente, militantemente. Há verdades históricas que ficam de fora porque o espaço que aí se representa é um espaço separado, participa de fora da História para uma discussão que, sobre a História, se tem produzido e que se faz sobretudo por conquista de espaço na discussão sobre a memória.

É uma exposição activista como têm sido activistas as historiografias recentes sobre o período da ditadura. Disso é exemplo a publicação da História do século XX em Portugal coordenada por Rui Ramos sob fascículos no Expresso e a interessante polémica que se lhe seguiu. O que é marcante na exposição é este ocupar de um espaço na memória que, no momento em que vivemos, alimenta as narrativas que se vão produzindo sobre o que somos ou que devíamos ser, consoante o posicionamento que, pelas exigências do que está a acontecer na Europa agora, permite formular sobre as possibilidades para o futuro. Se há coisa que o “SAAL 1974-1976” se recusa a ser é neutro e o que pretende da História é a possibilidade de uma sua narrativa futura. Este ainda é um espaço do Museu: não pertence à cientificidade da História e é um lugar para uma discussão aberta sobre os factos e sobretudo sobre os argumentos nos vários momentos para o seu estabelecimento, da impressão e da discussão, não da tese. À História contemporânea pertencem as grandes narrativas de base ideológica. Esse é também, e é o aqui, um campo de batalha, a memória e a história.

À arquitectura que se vê em Serralves resta um lugar no argumento, os projectos e as obras são apresentados como poderiam tê-lo sido numa reunião entre brigadas e associações de moradores. São uma espécie de happening congelado, sem as pessoas que lá estariam, agora substituídas pelos visitantes do museu. Percorremos o espaço da exposição como se fosse o espaço vazio depois de uma festa. O tempo que já existe sobre o fim da festa lastra porque as marcas e as impressões são já antigas. O aspecto precário e reduzido de tudo o que se expõe remete para esse vazio de estômago, o que se sente quando o tempo já pesa sobre o alimento. Há uma redução da arquitectura, quer dizer, a arquitectura é importante como testemunho mas não é o facto da exposição. E faz mal, a arquitectura poderia argumentar qualquer coisa sobre o SAAL, mais até do que as imagens que a fotografia contemporânea que aí está presente faz da arquitectura e que, invariavelmente, vão à procura do que percebe como estando em falta numa imagem e que poderia ser tantas coisas como as horas que o dia tem.

Há um problema na relação entre arquitectura e fotografia nos dias que correm, tudo procura o espaço vazio ou uma matéria pura que parece sempre separar a arquitectura daquilo para que ela deveria servir. Nesse aspecto são bem mais interessantes os carrosséis de slides de Alexandre Alves Costa e Gonçalo Byrne e o pequeno filme de José Veloso, pelo que mostram e por o que mostram de quem os faz. E há escolhas que da micro à macro-escala excluem coisas sem que seja evidente uma sua razão generosa. O primeiro acto SAAL não está sequer presente no glossário de autores, o mais mediático e, por muito tempo tido como mais importante, não está exposto. Se, na intervenção coordenada por Fernanda Seixas em Matosinhos se pode entender uma ausência, mesmo que não pelo lado documental (o Bairro da Meia-Praia tem a mesma auto-construção posteriormente abandonada mas tem o testemunho importante do filme de António da Cunha Telles), a intervenção na Bouça de Álvaro Siza [6] é um fantasma que paira sobre a exposição, até porque poderia introduzir um debate interessante sobre o pós-SAAL e sobre a sobrevivência do que foi construído, das maneiras como a evolução da cidade os integrou para lá do congelamento do que foi e do que poderia ter sido.

“O Processo SAAL: Arquitectura e Participação 1974-1976” não é uma discussão, é um manifesto. E num manifesto não há nenhuma generosidade para quem não o subscreve. São poucas as expectativas sobre o que se possa vir a produzir sob a forma da cientificidade do discurso académico sobre o SAAL, mas a trincheira cavada nesta exposição faz pouco num campo aberto. A cronologia dos eventos representada numa parede paralela às mesas onde estão documentos que, de forma íntima, outras vezes militante, outras ainda hedonista, apresentam as recordações individuais de alguns arquitectos participantes do processo, expõe um registo temporal do processo reduzido, estrito e demarcador (até na sua composição gráfica), a que fazem falta contrapontos como argumentos para uma discussão. Ainda assim, é aí que aparece Nuno Portas — porta, umbral, fechadura, átrio e corredores de todo o processo SAAL.

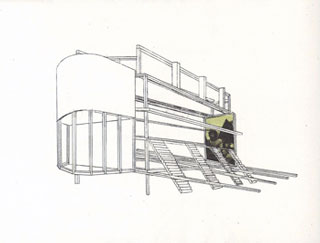

A exposição de Serralves não é sobre o SAAL-Porto, é sobre todo o SAAL. A intenção aglomeradora de três exposições neste texto é mesquinha com a visão abrangente, à escala do país, que aí se mostra, mas há diferenças regionais na forma como o SAAL é reivindicado. Em Lisboa trabalham-se sobretudo modelos de intervenção urbana a larga escala. Em Setúbal, e com uma escala semelhante, Gonçalo Byrne experimenta a variabilidade da adaptação de tipos à topografia e à paisagem. No Algarve sobra a nostalgia por um território físico e humano que já não existe submergido no mar informe, esvaziado de capacidades e desordenado que o turismo construiu. Mas não é sobre nenhum deles que a monumentalidade da sala de entrada na exposição fala, nem a peça de Ângela Ferreira que nela nos faz entrar. É que é a Escola do Porto que reivindica o SAAL como uma parte da sua identidade e que lhe dá uma visibilidade que de outra forma estaria mitigada e diluída num inventário sobre os processos de participação em arquitectura. É o Porto que faz do SAAL um tesouro, que resiste ao escrutínio e o defende como um mistério que resulta de momentos, figuras e contextos irreproduzíveis. E é a Escola que aí constrói um seu mito que a peça de Ângela Ferreira nessa síntese entre o carro alegórico e a erudição Moderna do Bairro da Bouça, não deixa de nos fazer lembrar sob a forma de um monumento precário.

[Esta é a primeira parte de um artigo que reflecte criticamente sobre três exposições. A segunda parte, com a recensão à terceira exposição e as conclusões, será publicada na edição de Março da Artecapital]

::::

Bruno Baldaia

(Coimbra, 1971) Arquitecto (1997, FAUP), doutorando no Grupo Habitar do Departamento de Proyectos Arquitectónicos da ETSAB-UPC onde desenvolve a dissertação de tese doutoral com o tema “El sucio y el limpio, estética y arquitectura en la Europa Occidental de la Post-Guerra”. Assistente Convidado no curso de Arquitectura da ARCA-EUAC. Crítico de arquitectura com textos publicados em Portugal, França e México.

::::

NOTAS

[1] Texto "Sobre reconhecer-se (1)", publicado no Facebook a 5 de Novembro de 2014: https://www.facebook.com/bruno.baldaia.31/posts/10204272314866309

[2] A exposição “Alcino Soutinho – Realismo Confortável”, comissariada por Roberto Cremascoli, esteve patente na Fundação EDP, Porto, de 31 de Outubro a 28 de Dezembro de 2014.

[3] O ‘parti’ é o partido compositivo, o motivo escolhido para uma composição arquitectónica, escultórica ou pictórica. É um importante aspecto da composição e do estudo da composição clássicas que cairá em desuso no início do século XX, mesmo que a sua prática vá permanecendo já sem o peso cultural anterior e progressivamente substituído pela ‘referência’.

[4] A exposição “O Processo SAAL: Arquitectura e Participação 1974-1976”, comissariada por Delfim Sardo, e organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves (MACS) em colaboração com o Canadian Centre for Architecture de Montréal, Canadá, esteve patente no MACS, Porto, de 31 de Outubro de 2014 a 1 de Fevereiro de 2015.

[5] Rem Koolhaas propôs o seu “Delirious New York” como um manifesto retroactivo para Manhattan, uma recuperação da urbanidade e da arquitectura desta cidadela de Nova Iorque como possibilidade alternativa às propostas urbanas do século XX que, sendo de tabula rasa defendiam a cidade ex novo, ou as que, tão historicistas como a de Koolhaas, defendiam o retorno à tradição da cidade europeia.

[6] O Bairro da Bouça não é inicialmente um projecto SAAL. Virá a ser cooptado mais tarde. Ainda assim, serviu ao longo dos anos como um emblema da sua perda e da sua incompletude. Viria a ser terminado mais tarde sob moldes diferentes.

::::

[o autor escreve de acordo com a antiga ortografia]