|

|

DAR O CORPO AO TRABALHO: MATأ‰RIA, SEGREGAأ‡أƒO E TRANSFORMAأ‡أƒO, A HISTأ“RIA DO OUTROINأٹS FERREIRA-NORMAN2023-09-10

O corpo é desde as pinturas rupestres uma das temáticas mais prevalentes na história da arte. E assim o vai continuar a ser. Somos corpo, vivemos nele, ele possibilita, facilita, impede e dificulta. Ele vive, regista, expõe e fala. Somos esculturas de matéria andante e a natureza mimética da arte puxa-nos a trabalhar este blob de matéria, da forma como a nossa identidade, personalidade e biologia comanda. O nosso corpo não é alheio a discussões menos físicas, com implicações psicológicas, emocionais, sociopolíticas e espirituais da nossa vivência. Também não é alheio ao nosso corpo, nos compararmos com outros corpos, até de outros seres, e por extensão a outras matérias. Podemos dizer o corpo de tantas coisas porque o corpo é na realidade uma definição quer formal quer de conteúdo, representando e contendo ambas a figura que delineia e o seu interior simultaneamente. É um território. Em agosto de 2023, em Lisboa, puderam-se visitar (pelo menos) três exposições sobre o corpo. Enquanto artista, editora e escrevente que enfrenta problemas de saúde, pratica performance e escultura, e acabou de visitar um festival de dança, música e corpo, foi claro para mim o chamamento a visitá-las e assim refletir sobre ‘O teatro anatómico’ na Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva de Maria José Oliveira e Vieira da Silva com curadoria de João Pinharanda, ‘Todo o Corpo é Político’ na Sociedade Nacional de Belas Artes com curadoria do grupo de pós-graduação em Estudos Curatoriais da Universidade Nova de Lisboa, FCSH, e por último ‘A Sphere of Water Orbiting a Star’ no Hangar – Centro de Investigação Artística, dos Otolith Group (Anjalika Sagar e Kodwo Eshun) com curadoria de Margarida Mendes. O título ‘Teatro Anatómico’, enigmático, excitante e carregado, atraiu-me imediatamente. Imaginei logo uma encenação de alas cirúrgicas de hospitais antigas onde desde a idade média se operava com um público espectador presente, em ambientes não tão estéreis quanto deviam, recheadas de esculturas e desenhos destas duas artistas portuguesas. Avivada estava também a minha atenção por ver frente a frente o trabalho de duas artistas cujo corpo de trabalho se conta na história da arte portuguesa. João Pinharanda menciona no texto que acompanha a exposição, um aspeto interior para o exterior, manifestando-se enquanto a observação de Vieira da Silva e o sentir do seu próprio corpo de Maria José Oliveira. Este aspeto – ainda que para mim não da forma como o curador sugere – transborda em toda a exposição. Mesmo sendo o desenhar de Vieira da Silva um observar, são maioritariamente desenhos ósseos e esqueletares que estão em mostra, e é sobre o esqueleto que se constrói o corpo muscular, e por isso é uma das massas mais interiores dentro do nosso corpo. No momento que vi estes desenhos, início uma escavação dentro do meu próprio corpo, e movo a minha mão, sinto as minhas costelas e olho para a minha pélvis. ‘O esqueleto é o princípio anatómico do artista: depois de o ter construído, resta-lhe apenas vesti-lo’ (Lombardini, 1903). Por outro lado, e em mais detalhe descrito belissimamente pela Joana Consiglieri aqui na Artecapital, o corpo matéria que Maria José Oliveira apresenta é um ‘corpo sem órgãos’ (Deleuze e Guattari em Consiglieri, 2023); no entanto, enquanto Consiglieri aproxima este conceito ao de fragilidade, efemeridade e até morte, a sensação com a qual eu saí desta exposição foi de um transbordo quase vulcânico de emoções do interior (entenda-se o coração e o intelecto) para o exterior (entenda-se o meu próprio corpo, a energia manifestada, o ritmo e a batida do meu andar, o vigor das minhas palavras ao falar) traduzido em vitalidade. Um dos aspetos mais persistentes da obra de Maria José Oliveira revolve em torno do ‘objeto-tempo’ (Eglantina Monteiro, 2002), e ainda que a suposta efemeridade dos materiais em uso remeta para um fim, a mim pareceu-me que esta efemeridade tem mais que ver com a apreciação do ciclo de vida, da dor da transformação e das forças que não se explicam que invadem a carne. A mestria de Maria José Oliveira reside exatamente no facto que o espaço vazio, onde morariam os órgãos, é o espaço deixado para nós enquanto espectadores deixarmos as forças que não se explicam encher os nossos pulmões, e sentirmos o coração a inchar, a circulação a bombear, o nó na garganta a crescer e os olhos a encherem-se de água salgada. Podíamos também falar de uma nova materialidade, emergindo do pensamento (ecológico) contemporâneo, em que a efemeridade da matéria não se traduz na sua morte, e que é na transformação da matéria que reside precisamente a sua qualidade vital (Jane Bennett, 2010). Ver o uso de materiais considerados não nobres no contexto expositivo, aproxima a nossa humanidade ao sujeito, ao trabalho artístico feito por uma pessoa. Os bronzes sempre me distanciaram do artista, enquanto que ver telas usadas de outra forma que não estendidas para serem pinceladas, transporta-me para o atelier do artista, o corpo do artista, a trabalhar as peças que apresenta.

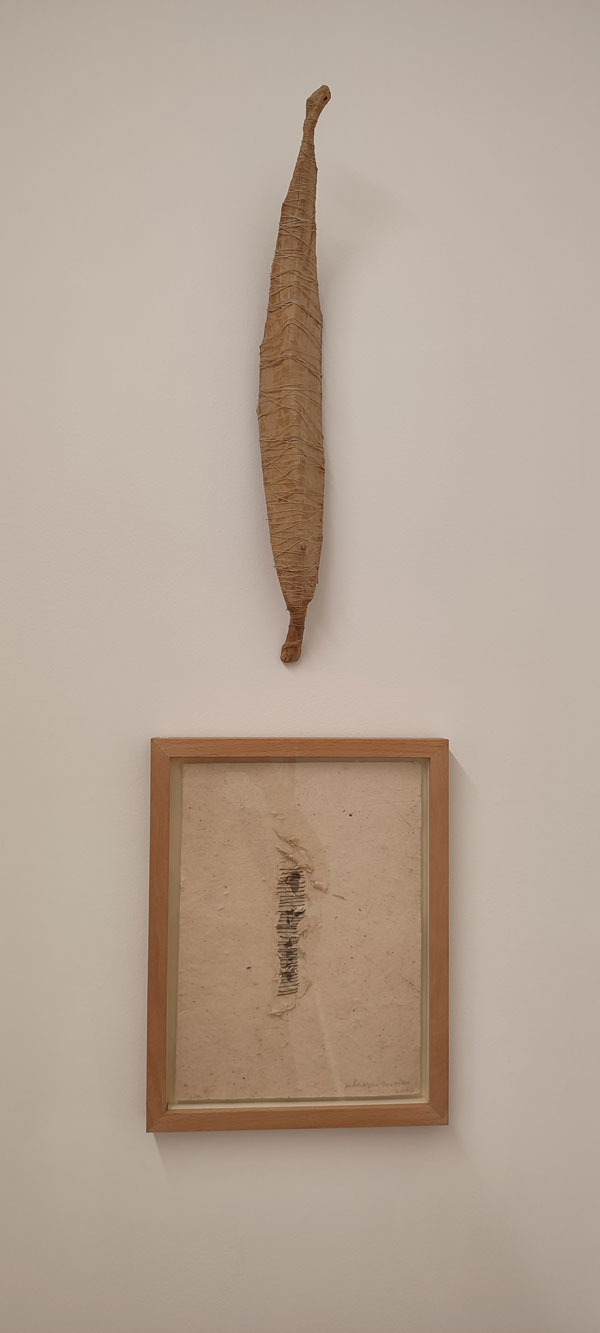

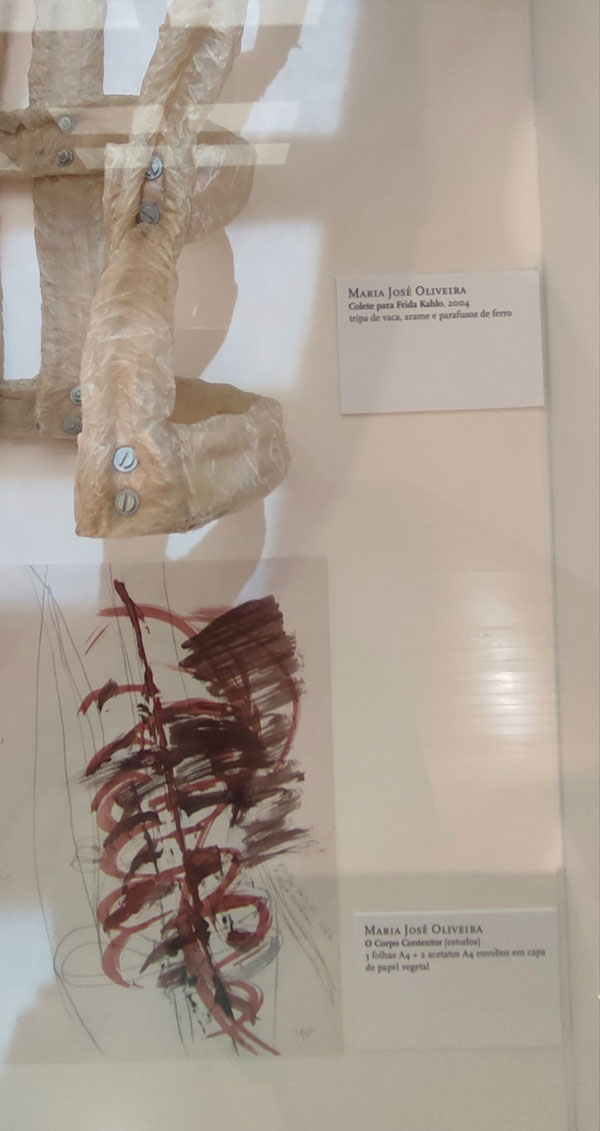

‘Colete para Frida Kahlo’ , Maria José Oliveira, 2004 e estudos para ‘O corpo contentor’

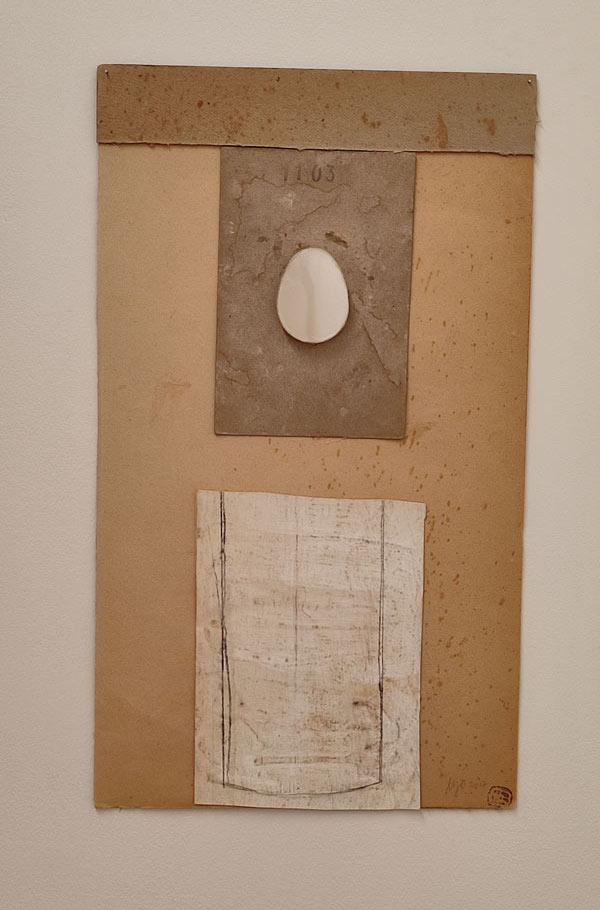

Quer José Gil, quer Eglantina Monteiro falam de uma componente cósmica no trabalho de Maria José Oliveira, e a verdade é que enquanto eu pisava o chão da Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva, a minha mente estava também na White Cube Mason’s Yard, Londres, em 2016. Maria José Oliveira fez-me revisitar a exposição de Jannis Kounellis e viajar no tempo para o movimento Arte Povera. No trabalho dela vi o de Pier Paolo Calzolari, Giovanni Anselmo e Gilberto Zorio. A forma sincera como a artista expõe o interior das telas, quer em peças de parede, quer nas esculturas é desarmante, e ver peças feitas com tripa de vaca, com ovos, madeira seca, palha, fio de algodão, parafusos de ferro, barro cru, e o uso de tela tão ‘carna e osseamente’, é visceral e evocou a qual ferocidade do grito anticapitalista deste movimento, mas, no caso do grito de Oliveira um grito sobre a dor, e um ganir feroz de como é que se pode fazer poesia desta dor. A alusão a Frida Kahlo fortaleceu esta proposta a meu ver, e também a presença do feminino na exposição. Especulo inclusivamente que alguma desta linguagem plástica pode estar ligada à ferida, até mesmo a feridas pertinentes ao corpo feminino, sendo que o ovo se manifestou de diferentes formas nesta exposição: como cabeça de um esqueleto pequenino, embrionário, e dentro de uma caixa clinicamente posicionado no seu centro, caixa esta feita de forma que me remonta a um livro assético, médico. Um livro com certeza com muitas histórias para contar, mas que se Maria José as quisesse dizer em palavras, não nos apresentaria tais objetos!

Teatro Anatómico: Maria José Oliveira

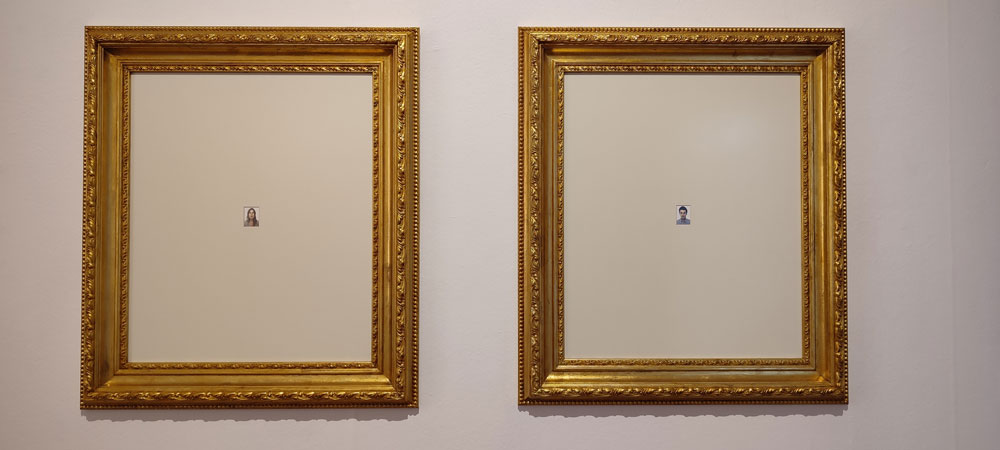

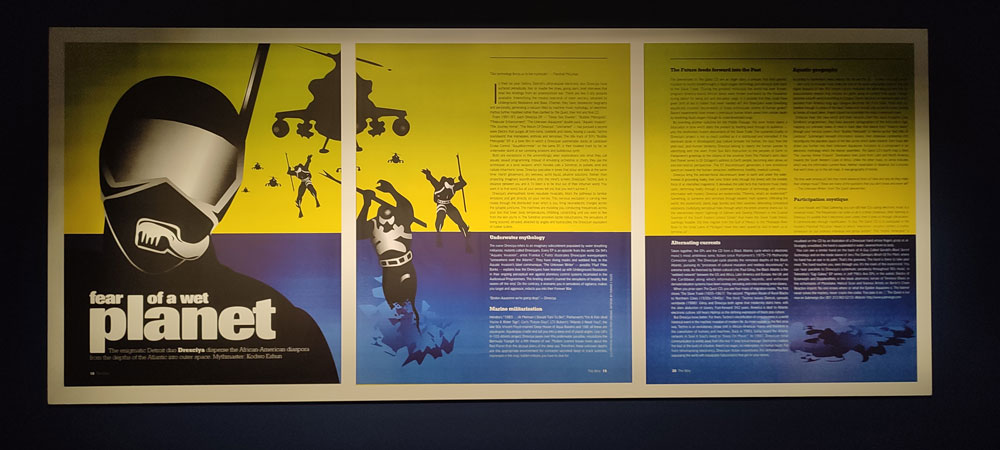

A presença do feminino nesta exposição foi refrescante, humanizante. Senti que a condição humana estava retratada na ausência do corpo dentro do corpo representado, uma tal visão cósmica, na qual sentimos todos os seres do universo num só momento, e em que a condição humana é reduzida verdadeiramente à humildade à qual se deveria acatar. ‘Neste espaço vazio, ‘eterno’, as emoções tornam-se movimento de pontos e de linhas, elementos microscópicos, séries diferenciais (de ‘ossos’ – porque o corpo se torna abstrato), fluxos de energia cósmica: é a mesma curva do horizonte que desenrola o traçado da dor abstrata, o movimento da dor para além da dor’ (José Gil, 2007) E a dor é algo que nos une. É também através da nossa experiência do corpo que a nossa visão do mundo se transforma. E ao mesmo tempo que nos une, também nos vulnerabiliza através de um sentimento de exclusão, como se ninguém compreendesse o que cada um passa em tempos de falta de saúde. Em comunidades ancestrais, em particular aquelas guiadas por xamãs, este não era o caso. Se uma pessoa estava doente, toda a comunidade estava doente. O corpo humano de um, não era visto como um individuo, mas como a parte de um todo. Falta-nos hoje em dia esta visão ecológico-sistémica em tantos âmbitos! No âmbito medicinal, no qual isolamos os sistemas e tantos outros elementos, inclusive os químicos; no âmbito social, no qual a separação de famílias é uma prática governamental em muitos países; no âmbito político, no qual as injustiças sociais são usadas como armas para obtenção de poder e estatuto; e flagrantemente no ambiental, onde se verifica uma emergência hoje em dia. A dor pode ser física. A dor pode ser emocional. A dor pode ser empática. A dor pode ser fatal. A dor é política e consequentemente, pode motivar, unir ou segregar, alienar. A origem etimológica de política ‘’é determinad[a] no latim politĭcus, associado ao grego politikós (...) sendo entendido como um adjetivo que distingue os cidadãos que compõem a comunidade na qual convivem civicamente, a partir de polis, referindo-se à cidade no sentido da sua organização e seus processos’’ Mais ainda, ‘’na Grécia antiga, desenvolvem-se os fundamentos de uma democracia em constante evolução, destacando-se a participação cidadã e o respeito pelas regras, acusando de idiotas tanto aqueles que não manifestavam interesse pelas necessidades e o crescimento do Estado quanto aqueles que não reconheceram a Deus (hoje ateus), tratando-os como ignorantes que percebem o mundo de forma individualista.’’ Na exposição ‘Todo o corpo é político’ apresentada na SNBA, este individualismo manifestado em forma de segregação foi claro, e arrisco dizer até incongruente para com a proposta da exposição. Uma exposição cheia de corpos que diz que ‘interroga a complexa relação entre propriedade e liberdade, tendo o corpo como elemento central dessa discussão’ e que não aborda temas coloniais, temas da herança da escravatura, num Portugal cheio de medo de falar de racismo e que inclusive nega a sua existência, é de uma insensibilidade holística que a própria definição de política etimologicamente veta. Um individualismo que é até visível pela forma como a folha de sala está escrita: sinopses interpretativas de cada trabalho, isoladas umas das outras, muito explicativas, que fixam as obras neste momento, em vez de as libertarem para que elas se possam associar umas com as outras. Ana Anacleto, docente neste curso, disse sobre o que é a curadoria: ‘um território de absoluta liberdade na procura da construção de novos sentidos e no estabelecimento de ferramentas para perceber e conhecer o mundo’ (Sara e André, 2019). Para além de me querer parecer que os alunos não foram às suas aulas, surge nesta exposição uma questão deontológica no campo da liberdade e da libertação: devem os curadores dar liberdade às peças, ou dar liberdade ao seu próprio individualismo? Eu gostaria de pensar que não é uma questão de ‘ou’, e que se pode fazer ambos. ‘Todo o corpo é político’ estava dividido em três fases, prescritas pelo grupo de curadores como ‘o corpo como propriedade’, ‘o corpo como identidade individual’, e ‘a sua ligação com a comunidade’. Dentro de cada um destes ‘chavões’, foi apresentado trabalho que ilustra a existência taxonómica destes temas, como se de hiperónimos se tratasse; com a exceção da segunda sala onde estava o trabalho de Sara e André e Adriana Proganó, os trabalhos sinalizavam estes temas e subtemas isoladamente, como se estivessem simplesmente a marcar presença. Reforçado por explicações que nada fizeram para os interligar, este é um retrato de uma sociedade alienada, com seus membros distantes, em que o estatuto é mais importante do que o significado que coletivamente, colaborativamente, se poderia dar ao corpo. Falo em estatuto porque é bem palpável que esta exposição foi um exercício académico em como localizar e negociar o cedimento de obras que pertencem a galerias, coleções e museus, e é por isso mesmo que se pode dizer que é uma exposição daquilo que se pode chamar o establishment, pois vemos a academia a unir forças com todo o tipo de instituições; em adição, dos artistas expostos, muitos têm representação, e são maioritariamente homens caucasianos (com a exceção de um asiático). O individualismo do grupo de curadores desdobra-se num plano duplo: o de forçarem a separação das obras e o de privilegiarem o seu estatuto no mundo da arte em prejuízo do valor expositivo e crítico. Há nesta exposição trabalho artístico que apresenta criticidade, mas é contida e não se entrosa formando o corpo civil e coletivo que a política, a polis, define; e sendo que os curadores insistem em separar o trabalho ainda mais, em três fases, numa exposição que não é nem grande nem é pequena, o público é deixado com apenas alguns fragmentos de reflexão adequada, transmitidos pelas obras de alguns artistas que se destacam pela relevância do seu trabalho numa exposição com tal título. Falo especificamente do trabalho de Mané Pacheco, Patrícia Garrido, Tiago Baptista e Vasco Araújo. Por outro lado, a exposição flagra a questão da liberdade da obra, pela proposta de conteúdo político, porque não lavra a construção de novos sentidos, e em particular no âmbito do colonialismo sucumbe ao silêncio da invisibilidade do corpo e da representação negra e da história colonial, proibindo a libertação de um debate urgente no nosso país. Poderia também apontar uma representação feminina minoritária, ou a ausência de temas relacionados com a religião, que tem moldado a administração da nossa sociedade através dos séculos, mas não são esses os temas sobre os quais me quero debruçar. A liberdade da obra através da curadoria dá-se através de um equilíbrio cuidado entre o que, e o quanto se diz ao público em palavras, consoante o espaço que as obras em si permitam. O que aconteceu nos textos apresentados e no plano expositivo, foi um sufoco desnecessário, caracterizado por frases ocas, e a falta de um fio condutor que pudesse criar ou ferramentas, ou metodologias, ou sentidos que delineassem um território novo, expansivo, aberto, visível, livre. Em 2023, temos de ser mais exigentes com a visibilidade que o espaço expositivo proporciona. Não será a academia, o espaço experimental certo para os alunos puxarem limites, especialmente no âmbito artístico? Enquanto diretora de um jornal académico internacional que publica escrita de arte de mestrandos e doutorandos, eu digo firmemente que sim! Os silêncios são para se escolherem com sabedoria, e anunciar uma reflexão política sobre o corpo sem dar o corpo ao trabalho, é prejudicial à saúde da criticidade da massa académica. Quer o preconceito racista, quer o racismo institucionalizado são assuntos que todos os portugueses têm de encarar. Não chega dizer que não somos racistas, o momento é para sermos antirracistas, e este espírito critico tem que estar patente das nossas universidades. Mas no establishment português, estes debates são calados, evitados e consequentemente, não apresentados, debatidos, ou no melhor dos casos diminuídos. Maria Kruglyak também o diz no seu artigo sobre a exposição ‘A Sphere of Water Orbiting a Star’: ‘E, ainda que possamos encontrar algumas dificuldades na transposição do sentido e da crítica da exposição para o contexto colonial português – note-se a sua ausência no espaço expositivo (...)’ (Kruglyak, 2023) Há em Portugal, no campo do teatro, da música, das artes performativas – práticas explicitamente e intrinsecamente ligadas ao corpo - espaço a ser criado para tais diálogos, ou até monólogos, que é o caso d’ ‘O Cancêr’, menção honrosa no Festival Internacional de Teatro de Setúbal, monólogo pela atriz angolana Khristall Áfrika, com período de investigação na Estufa, em Torres Vedras, ou até no Caldas Late Night, onde alunos da ESAD apresentaram ‘O Futuro é Ancestral’, uma performance extracurricular sobre a descolonização. Acabar uma pós-graduação em curadoria de arte na Escola de Ciências Sociais e Humanas em Lisboa com uma exposição sobre política sem representação de artistas negros ou uma abordagem dos problemas sociais que a nossa história colonial trouxe, é um bom exemplo de uma bolha hermética e inerte. E a arte não precisa de ser assim, não precisa de negar espaço. Há uma (bio)diversidade nos vários mundos da arte que poderiam refletir com mais atenção o corpo político da nossa realidade, como por exemplo artistas sem representação, artistas sem formação académica superior, artistas descentralizados da capital, ou até antropólogos visuais, cientistas-artistas, artistas que trabalham com arte participativa, colaborativa, ou até performática, cujo trabalho poderia realmente questionar criticamente (em todos os sentidos, inclusive o de urgência) o que esta exposição propunha. ‘Todo o Corpo é Político’ é por si só um título muito ambicioso, e foi esta ambição ícara que transformou o silêncio da invisibilidade, num grito visível. Um espaço cheio de corpos, vazio de tantas outras coisas e de tantos ‘outros’ corpos; e não um vazio como no trabalho de Maria José Oliveira que convida o público a sentir e a encher, a completar as suas obras; um vazio que espelha os vazios da nossa sociedade, onde só habitam fantasmas, insensíveis aos problemas dos que vivem as realidades de quem é ‘outrado’. Em ‘Todo o Corpo é Político’ não se vê a transformação que é vitalidade, consequência de um ato de negação de incorporação, o que acaba por, ironicamente, fazer desta exposição uma exposição-retrato político bem acertado, fiel ao ambiente político contemporâneo, por todas as falhas que ela contém sendo uma delas não honrar na totalidade uma das definições de curadoria mais precisas e sucintas que conheço. Surpreendentemente, com um corpo expositivo físico reduzido somente à fase de investigação, ‘A Sphere of Water Orbiting a Star’ em exposição no Hangar, substancializa os corpos do mito de Drexciya de uma forma muito real dentro do nosso imaginário, simplesmente através do som e de uma imagem do oceano em movimento, o que me transportou de novo para aquele lugar cósmico da exposição do ‘Teatro Anatómico’, onde a dor se manifesta como uma força que une a humanidade. A dor é um processo que nos obriga à transformação e a ficção é um campo que permite toda e quaisquer transformações. Ultimamente tenho-me perguntado se a essência do processo artístico é o de mediação entre a ficção e a realidade, qualquer que seja o género artístico de escolha. A exposição do Otolith Group insere-se num campo de investigação que me interessa e sobre o qual tenho vindo a desenvolver algum trabalho: a política, a fenomenologia do corpo, a cura da história da separação (Charles Eisenstein, 2011), a especulação, a ficção-realista, a ficção científica, pós-colonialismo, pós-humanismo, pós-antropocentrismo, eco ficção, a criação de mitos. Mais interessante ainda do que os temas desde logo propostos, é que o trabalho do duo Gerald Donald e James Stinson e do duo Anjalika Sagar e Kodwo Eshun delineia o corpo de muitas formas mas sem objetos físicos: define um território (corpo) onde habitam seres aquáticos, adiciona ao corpo da ‘história’ ao dar continuidade à vida dos bebés que nasceram dentro de água, apresenta um corpo político por tomar as rédeas da narrativa colonialista e definir uma sociedade que se autocaracteriza como alienígena, não-humana, sem raças, proporciona um corpo cósmico ao elaborar uma narrativa alternativa baseada num passado e num futuro com dimensões astrais, e até espirituais. E tudo isto baseado na realidade colonial do corpo negro. ‘Podemos assumir a forma humana, mas neste mundo em particular a forma humana foi deixada para trás e uma outra forma foi assumida, espiritualmente’ (Vestígio de um elemento de hidrogénio, em Otolith Group, 2023) É interessante como na exposição ‘Todo o Corpo é Político’ senti falta de interligação entre as peças, os conceitos, as peças e os conceitos, e em alto contraste na exposição do Otolith Group é difícil discernir quando é que o trabalho dos Drexciya termina e o dos Otolith começa – há um continuum unificado que dá corpo ao trabalho. Este continuum é algo que me interessa muito, assim como a unificação das partes num sistema, e que é também muito debatido no discurso eco feminista. A propósito do corpo negro (de onde parte o mito de Drexciya sendo que foram mulheres grávidas, em ‘trabalho de parto por serem mercadoria doente e desestabilizadora’ (folha de sala) que são descartadas dos navios de transporte esclavagista), Delores S. Williams, fundadora do Mulherismo Teológico, fala das semelhanças entre a objetificação que a sociedade ocidental impõe à natureza e ao corpo negro (Adams, 1995). A coisificação, em detrimento do reconhecimento ancião que atribui valor espiritual à criação de deus e não só a deus ele próprio, autointitula o monoteísmo fundador da sociedade ocidental carta branca para a destruição, o abuso, a separação. Williams também menciona o abuso do corpo feminino negro fecundado e sua objetificação através do lucro, pois através de violações de mulheres africanas nos navios esclavagistas, chegando à América, era mais lucrativo ter um escravo nascido dentro da escravidão do que ter de comprá-lo. Um exemplo cruel de cultivo, de dominação, de reprodução para consumo e lucro, tal como se verifica com a produção agrícola intensiva e nefasta ao equilíbrio ecológico ao qual hoje assistimos globalmente. O discurso racista é definido por Stuart Hall como ‘um discurso construído por pensamento e linguagem que responde a condições concretas de diferença cultural’ (Gonzalez, 2008); Jennifer Gonzalez explica que ‘é a aquela longa história de pseudociência, eugenismo, e produção de imagens que inventa categorias hierárquicas de pessoas baseadas em atributos físicos e culturais’ (Gonzalez, 2008). Portugal não foi imune a manifestações sistémicas deste tipo, falo por exemplo dos ‘Human Zoos’, ou no nosso caso a ‘Exposição Colonial Portuguesa’ em 1934. Estes eventos foram baseados na crença do Racismo Científico que hoje em dia ainda sobrevive sempre que alguém fala de povos primitivos e povos civilizados. A invenção do imaginário hierárquico do outro cultural, postulado através de argumentos biológicos, solidificou-se com o apoio do darwinismo social e ganhou aderência popular. Na obra de Drexciya e na exposição ‘A Sphere of Water Orbiting a Star’ esse imaginário do outro é gloriosamente virado do avesso, conferindo o comando e a autonomia da narrativa científica a quem lhe pertence reivindicar e ficcionar. Outra artista que está de momento a contribuir para a continuação deste universo é Ayana V. Jackson com a sua impressionante exposição ‘From the Deep | In the Wake of Drexciya with Ayana V. Jackson’ no Smithsonian National Museum of African Art em Washington nos Estados Unidos. Esta artista e fotógrafa conhecida pelos seus autorretratos em trajes históricos que exploram o arquivo colonial de abuso sexual e racialização, elaborou em parceria com artesãos africanos uma série de trajes que compõe este universo especulativo, expandindo o mito Drexciyano.

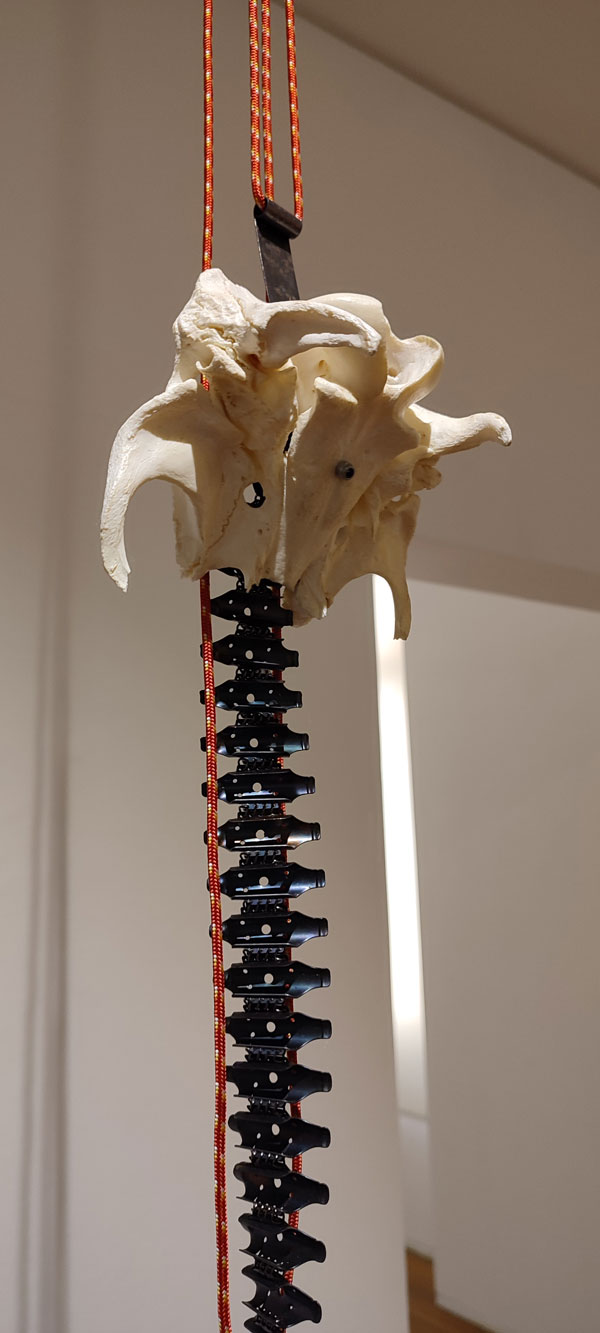

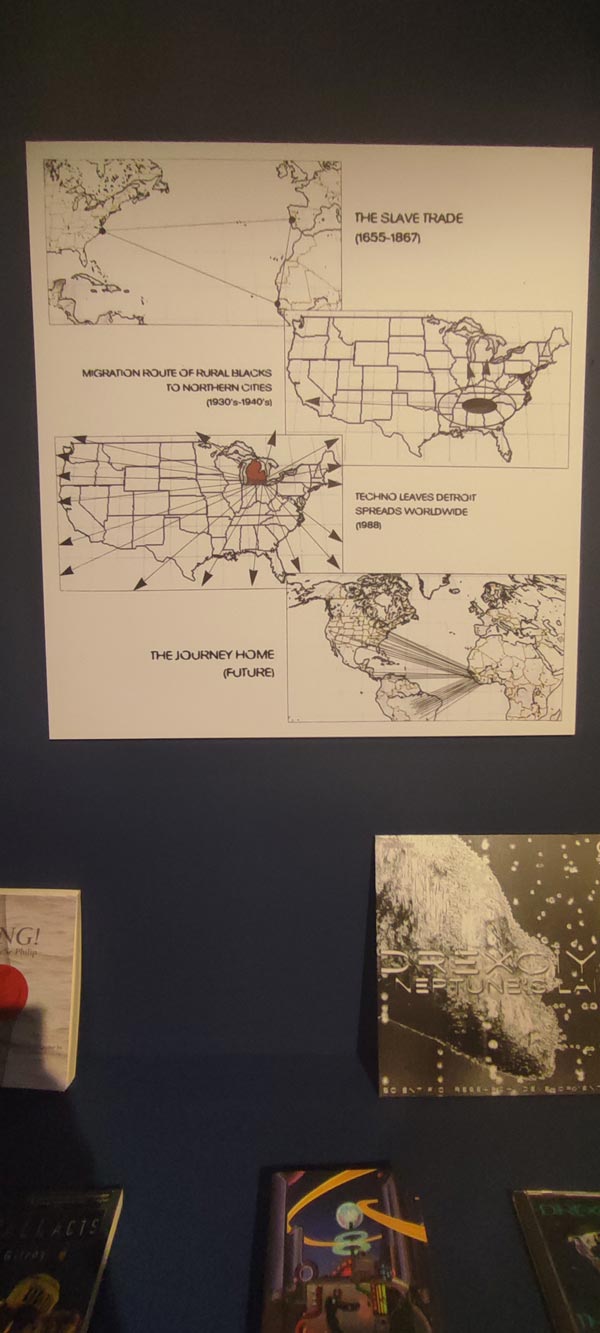

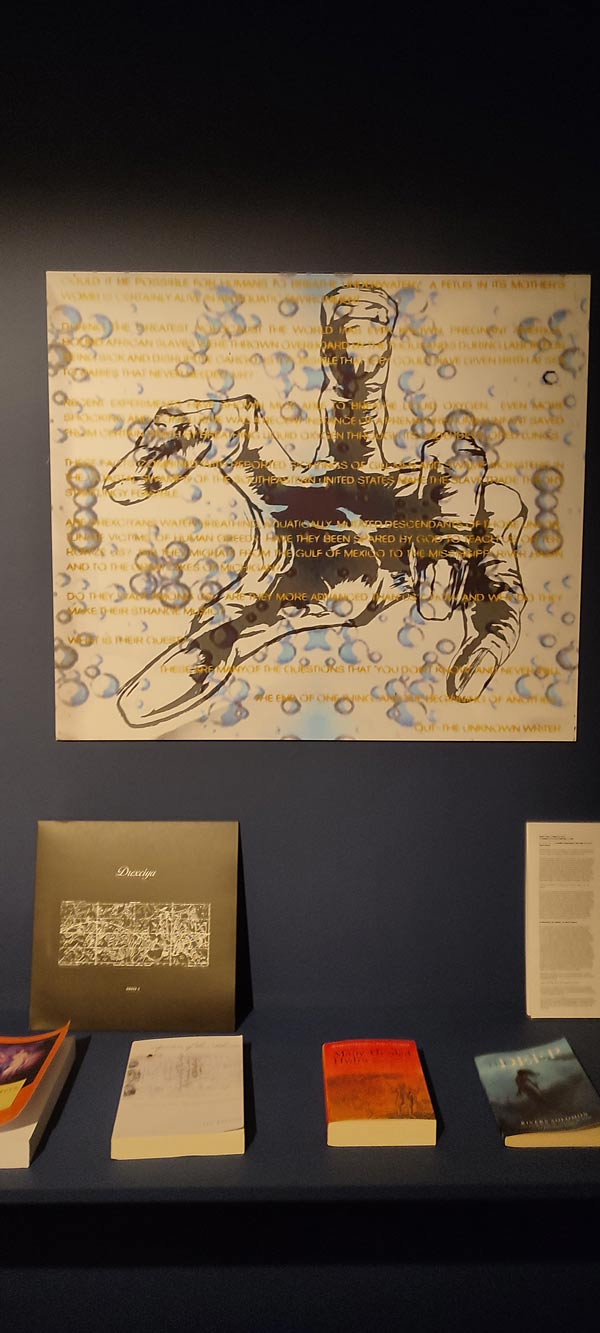

‘Underwater mythology’, A sphere of water orbiting a star, The Otolith Group, Hangar - Centro de Investigação Artística

Fica por falar, da riqueza do argumento em ‘A Sphere of Water orbiting a Star’ e como as qualidades tímbricas da instalação multimédia são em grande parte a matéria do corpo artístico, que aliados à simbologia da água se desdobram e se afirmam como uma ausência cheia de imaginários de transformação. A arte e os seus ficcionamentos tem o poder de resgatar o empoderamento através da transformação de narrativas e pessoas. Por isso é que é necessário sermos críticos relativamente a quem damos espaço, a quem damos voz. Não falo de censura, antes pelo contrário, falo de inclusão. E falo de redimir a história da separação da qual a nossa sociedade sofre. A separação da natureza, a separação das diversas áreas da nossa vida, a separação das pessoas, tem sido a nossa história desde há muito tempo para cá, mas não precisa de ser ‘divide and conquer’ para sempre. Como é que estas três exposições nos ajudam a perceber a relação entre o corpo e o universo? Eu acho que o fio condutor entre elas é como o vazio ou a ausência, e a presença do corpo podem suscitar fenomenologias tão distintas como a transformação da matéria, quer seja ela física ou intelectual, que confere vitalidade, e em contraste como é que se pode estar rodeado de muitos corpos e nos sentirmos sós, inertes para o mundo. Também acabo este texto com a sensação de que a transformação da dor pode ser um ato político. Num planeta que se sente no seu limite, por culpa de todas as feridas causadas pelas separações e dores trazidas por um processo de categorização do outro quer seja no âmbito humano-cultural, no âmbito natural, ou no contexto da dicotomia datada cultura-natureza, torna-se um impulso de sobrevivência fomentar a unificação de corpos na sociedade ocidental. Quer sejam eles corpos humanos, epistemológicos, vegetais ou celestes.

Inês Ferreira-Norman

:::

Bibliografia Lombardini, A. (1903), Manual de Anatomia Plástica, Tavares Cardoso e Irmão, Lisboa

Créditos das imagens: Inês Ferreira-Norman |