|

|

├Ć ESPERA DE SER ALGUMA COISALIZ VAHIA2024-01-23

Em 1988 o Center for African Art, em Nova Iorque, organizou a exposição Art/Artifact, com curadoria da antropóloga Susan Vogel. O objectivo de Vogel era expor a aura do museu, a importância da disposição museológica na percepção do visitante e, consequentemente, mostrar como determinadas técnicas de exibição eram responsáveis pela distinção convencional entre “arte” e “artefacto”. Este propósito não era nenhuma novidade (pense-se, por exemplo, no trabalho de Marcel Broodthaers), mas vinha na linha de uma série de exposições que à época misturavam, num mesmo contexto museológico, obras de arte moderna e contemporânea e artefactos etnográficos ou objectos de arte dita “primitiva”. Para Vogel, era preciso afastar a arte africana do primitivismo modernista e sugerir uma perspectiva de estudo mais alargada daqueles objectos, mostrando como formalmente estes até se poderiam assemelhar à arte contemporânea. Porquê fechá-los então num enquadramento meramente etnográfico? A cenografia museológica era então o verdadeiro conteúdo da exposição Art/Artifact e os objectos estavam lá para testar a teoria. A primeira sala reproduzia uma galeria de arte contemporânea, outra um gabinete de curiosidades, outra ainda continha uma série de dioramas ao estilo dos museus de História Natural, e terminava com uma disposição de museu de arte. Logo à entrada da exposição estava uma rede de caça Zande, cuidadosamente enrolada e disposta num plinto baixo. Esta rede foi central no debate que, a partir da inicial querela entre arte/artefacto, originou uma discussão sobre a própria definição ontológica da arte. Dois dos protagonistas foram o filósofo americano Arthur Danto, que escreveu para o catálogo da exposição, e o antropólogo britânico Alfred Gell, que publicou em 1996 Vogel’s Net. Traps as Artworks and Artworks as Traps. Parodiando o esquema do “exemplo etnográfico” inventado por Danto no seu texto, onde este defendia que os artefactos não são arte porque não possuem qualquer significado metafísico, Gell vai responder com a verdadeira etnografia e propor uma exposição imaginada que combinaria vários tipos de armadilhas com obras de arte contemporânea. Seguindo a pista curatorial lançada por Vogel, ao exibir a rede Zande como se fosse um objecto de arte contemporânea, e apoiando-se na literatura etnográfica, Gell vai argumentar que as armadilhas são um complexo de intencionalidades, tal como as obras de arte. Para Gell, uma armadilha é uma representação transformada do seu criador (o caçador) e da sua vítima (a presa), e ainda da sua mútua relação. A armadilha corporaliza ideias e significados, mostra um nexus de intencionalidades através de formas e mecanismos materiais. Uma armadilha que funciona é, pois, um modelo do seu criador, substitui-se a ele, trabalha por ele; e um modelo da presa, pois ajusta-se às características físicas, hábitos ou ambiente desta. Para Gell, este entrelaçado de fins e meios é o que torna a armadilha conceptualmente homóloga à obra de arte. A aparente “arbitrariedade” dos objectos de arte contemporânea é, para Gell, apenas “aparente”. Se as obras de arte “funcionam” é porque são portadoras de ideias complexas com o desígnio de chegar a algo difícil (ou que não se discerne facilmente), é porque requerem atenção e o seu intuito nunca é claro. Mesmo assim, elas encontram eco no público. “Every work of art that works is like this, a trap or a snare that impedes passage; and what is any art gallery but a place of capture” [1], diz Gell. A exposição pode ser esse lugar onde se dá o “nexus dramático” que liga o espectador e a obra e os alinha num mesmo tempo e espaço, onde a obra nos interpela à passagem e onde nos deixamos cair na sua estrutura ontológica de armadilha, ao dissimular a sua verdadeira função na proclamada não-função e pretensa autonomia. Se Art/Artifact convidava a uma perspectiva crítica sobre os contextos expositivos de âmbito museológico, uma exposição que mostrava objectos a “mostrarem-se”, It’s painted on her shirt in capitals, de João Ferro Martins, patente agora na 3+1 Arte Contemporânea, também tem qualquer coisa de “montagem que desmonta”, onde o “expositivo” tem tanto valor como o que se “expõe”. Podíamos dizer que não é tanto uma exposição de arte, mas mais uma exposição sobre arte.

João Ferro Martins, Sem título, 2023. Marcador de tempera sobre vidro, fotocópia. © Bruno Lopes / Cortesia 3+1 Arte Contemporânea

Em It’s painted on her shirt in capitals encontramos vestígios dessa actividade expositiva-inquiridora: vestígios de um acampamento, despojos de um possível sítio arqueológico, núcleos de uma museologia obscura em que objectos respondem formalmente a outros objectos que lhes estão próximos. A museografia cuidada contrasta com a difícil categorização dos objectos que exibe e, ao contrário do que seria uma “evolução” do discurso museológico, a haver um conceito de Colecção este nunca seria um modo de organização ou de dar sentido aos objectos acumulados; a Colecção seria aquilo que permitiria a continuação da acumulação. A acumulação gera os mecanismos para uma “poética do objecto”. O que a poesia faz com palavras, Ferro Martins faz com os objectos: juntar, partir, repetir, aproximar, afastar, sublinhar... As obras re-figuram as nossas expectativas enquanto espectadores e conhecedores daqueles objectos, oferecendo novos modos de ver. O que encontramos em It’s painted on her shirt in capitals pode parecer só a estrutura de algo que foi e agora é outra coisa. Há objectos que se repetem, formas que dialogam com outras, torres-escada que são já recorrentes em outros trabalhos, lagos espelhados que parecem agarrar o que reflectem, a máscara popular actualizada para a produção global... Gestos de paródia que nos fazem sorrir um momento e duvidar desse sorriso logo a seguir. Salta-nos aquela coisa que conhecemos bem, mas que nos aparece aqui com uma singularidade desconcertante. Apesar das obras de Ferro Martins apresentarem elementos reconhecíveis do quotidiano, eles excedem-se a si mesmos, instauram encontros e criam uma tensão entre familiaridade e estranheza, entre semelhança e diferença. O seu carácter é o da interferência, como se os próprios objectos se impusessem ao artista na sua materialidade como mistério aparentemente resolúvel e reclamassem uma solução artística. Pedem uma resposta singular a fundo perdido, reclamam um espaço para que as formas que já existem se abram a outras que possam assim aparecer. Em It’s painted on her shirt in capitals somos convidados a aceitar a proposta dada pelo objecto, mesmo que absurda, a deixar-nos guiar num itinerário expositivo cujo display para- museológico reconhecemos, mas cuja narrativa dá poucas certezas de nos querer elucidar sobre algo. “Só o objecto permite, como se se tratasse duma fachada sem portas nem janelas, aceder a ele como por uma escada de serviço. (...) só o objecto, resistindo ao que sem ele é inacessível, revela ou cria, como às avessas e a contracorrente, esse sujeito que somos sem jamais o poder ser”, disse Eduardo Lourenço [2]. Em vez de um discurso estabelecido, é a própria actividade de escavação, recolha e montagem que perpassa por toda a exposição. Mesmo as pinturas, sendo aparentemente abstractas, remetem para uma arqueologia urbana, um compêndio de fragmentos menosprezados do quotidiano, recortados da sua invisível vulgaridade e formatados para se mostrarem como uma sequência visual propositadamente descontextualizada. O “à espera de ser alguma coisa” pode também ser “uma coisa onde menos se espera” e interromper assim um trajecto contínuo, introduzir fracturas no espaço físico e no espaço sensível.

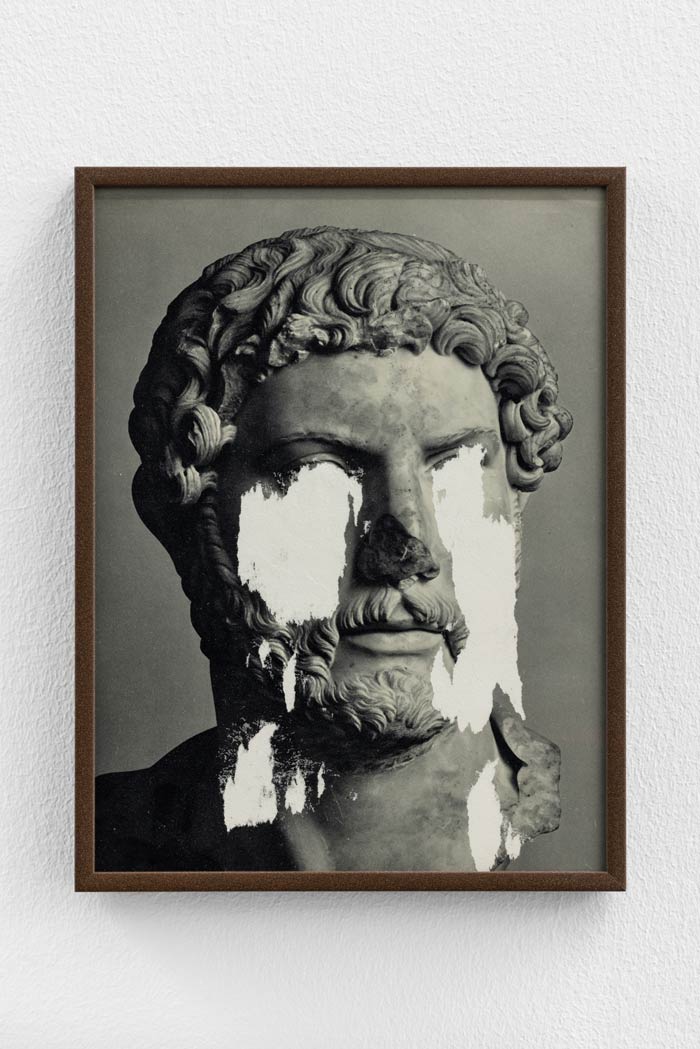

João Ferro Martins, Sem título, 2024. Balaclava, moldura, página de enciclopédia. © Bruno Lopes / Cortesia 3+1 Arte Contemporânea

A prática de Ferro Martins assenta numa materialidade que está intrinsecamente ligada à forma e à ideia, em que as obras se perplexificam a si próprias com as “soluções” que apresentam. Se fizermos o mesmo exercício de Danto e Gell e imaginarmos um museu da prática artística de João Ferro Martins, este mostraria, não um percurso lógico e exemplificativo, mas fragmentos que se pareceriam com um gabinete de curiosidades, uma vitrine de um museu etnográfico, um armário de loja de bric-à-brac, reproduções de cultura clássica, isto à mistura com ferramentas de trabalho e de uso pessoal esquecidos por aí, diários de campo e talvez souvenirs. O trabalho de Ferro Martins radica então em práticas de atenção, de indicação e exibição, de desconstrução de lógicas técnicas, onde a anulação de uma função produz outra, onde a singularidade se cria a partir da banalidade, esse lugar que é, segundo José Tolentino de Mendonça, onde se “dá a ver melhor o extraordinário” [3]. E para fazer esta desmontagem expositiva através do extra- ordinário é preciso pegar nas ferramentas e começar por montar a tenda-armadilha no meio da aldeia da arte.

Liz Vahia

:::

Notas: [1] Gell, A. (1996) `Vogel's Net: Traps as Artworks: Artworks as Traps', Journal of Material Culture 1(1), p. 37. :::

It’s painted on her shirt in capitals 3+1 Arte Contemporânea

:::

Este texto é uma cortesia da 3+1 Arte Contemporânea. |